Bienvenue dans ce nouveau cours du Guide complet sur la gestion d’entreprise. Ici, nous allons apprendre les notions de Fonds de roulement (FR) et un Besoin en fonds de roulement (BFR), niveau débutants, avec pour objectif de nous initier aux rouages de la comptabilité générale et de la gestion d’entreprise.

Ce contenu fait partie du cours « La gestion d’entreprise pour entrepreneurs : un cours complet pour mieux piloter votre entreprise » à retrouver sur Tulipemedia.com 💰📈

Nous avons appris dans le chapitre précédent en quoi consistait un Bilan comptable. Ici, nous allons exploiter ce fameux bilan afin de découvrir deux notions très importantes à comprendre en finance d’entreprise : le fonds de roulement, et le besoin en fonds de roulement.

Ce sont des termes que les banquiers, les financiers et les comptables comprennent très bien, et en tant que décideurs, vous serez susceptibles d’être amenés à vous expliquer sur ces ratios lors de votre vie professionnelle. C’est pourquoi il est très important de les intégrer et de les comprendre.

Emplois et ressources du bilan fonctionnel

Les notions de fonds de roulement et de besoin en fonds de roulement sont intimement liées à la compréhension du bilan comptable, et plus précisément à la notion d’équité de ce qu’on appelle le bilan fonctionnel d’une entreprise.

Le bilan fonctionnel est une relecture du bilan comptable classique, mais nous reviendrons en détails sur la définition précise d’un bilan fonctionnel, et sur la différence avec un bilan comptable.

Vous avez une entreprise et vous souhaitez reprendre le contrôle de votre marge et de votre modèle économique ? Découvrez ma solution Ultimate Business Dashboard qui transforme vos données comptables brutes en indicateurs de performance et en tableau de bord mensuel.

Différence entre Bilan comptable et Bilan fonctionnel

🧾 1. Le bilan comptable

- Établi selon les normes comptables (PCG en France),

- Classé par liquidité croissante à l’actif, et exigibilité croissante au passif,

- Sert principalement à la comptabilité générale, à l’établissement du résultat, et aux obligations fiscales/juridiques.

📊 2. Le bilan fonctionnel

- Représentation économique et financière de l’entreprise ;

- Les postes sont reclassés selon leur fonction dans le cycle d’exploitation : investissement, exploitation, financement ;

- Permet une analyse de la structure financière, de l’autonomie et de l’équilibre de l’entreprise.

Comment passer d’un bilan comptable à un bilan fonctionnel

Pour simplifier au maximum, le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel se fait par reclassement des masses bilantaires, avec principalement :

- L’actif, que l’on nomme généralement « Emplois », et qui regroupe :

- l’actif immobilisé que l’on renomme généralement « Emplois stables » ;

- les « Emplois circulants d’exploitation » ou « Actif circulant d’exploitation » qui regroupent principalement les stocks et créances clients ;

- les « emplois circulants hors exploitation », qui rassemblent principalement des créances hors exploitation ;

- la trésorerie active (liquidités, caisse, valeurs mobilières de placement, etc…) ;

- Le passif, que l’on renomme généralement « Ressources », et qui regroupe :

- le capital social et les dettes financières de long terme que l’on classe dans les « Ressources stables » ;

- le passif circulant d’exploitation qui regroupe les dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales (hors impôt sur le bénéfice), les produits constatés d’avances ;

- le passif circulant hors exploitation, qui rassemble les dettes financières à court terme hors exploitation et les produits constatés d’avance hors exploitation ;

- la trésorerie passive (découverts, concours bancaires courants, autres financements à court terme).

Dans le bilan fonctionnel, nous avons donc les emplois (qui correspondent à l’actif du bilan comptable) et les ressources (passif du bilan comptable). Pour bien saisir par la suite ce qu’est un fonds de roulement, il est important de rappeler qu’il y a une équité entre l’actif et le passif, et que le passif finance l’actif (donc en language de bilan fonctionnel, les ressources financent les emplois).

Nous avions vu cela dans le chapitre précédent, mais il est toujours bon de le rappeler à ce niveau d’apprentissage. En pratique, ce principe de passif qui finance l’actif se matérialise par la raison de vivre d’une entreprise et sur la façon dont elle fonctionne d’un point de vue financier.

En effet, une entreprise a pour but de générer des profits, et pour ce faire, elle va utiliser des capitaux (de l’argent mis à disposition par des associés par exemple) que l’on retrouve au passif et qui sont des ressources pour financer du matériel, des employés, des brevets, etc… que l’on retrouve à l’actif et qui sont donc des emplois.

La mise en branle des emplois a pour objectif de générer du profit, que l’on va ensuite placer au passif, dans les capitaux propres, sous forme de résultat net, et qui sera in fine reversé en dividendes aux actionnaires, ou remis dans l’entreprise.

Il y a donc là une sorte de cycle infini de l’argent qui circule dans l’entreprise, ce qui va nous amener aux notions de fonds de roulement et au besoin en fonds de roulement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons tout d’abord apprendre à classer les comptes selon qu’ils relèvent du cycle d’exploitation (c’est-à-dire tout ce qui circule à court terme dans l’entreprise dans le cadre de son activité courante) ou du long terme (c’est-à-dire les éléments durables liés aux investissements, aux financements stables et à la structure de l’entreprise).

Passif : ressources à court terme et à long terme du bilan

Dans le passif du bilan, on distingue deux types de ressources. D’une part, le capital social, apporté par les associés d’une entreprise, et d’autre part, les dettes, qui sont principalement des crédits accordés par les banques, mais aussi des dettes fournisseurs par exemple.

Concernant la distinction entre Capital social et dettes par le crédit, beaucoup d’entrepreneurs parlent de développement par les levées de fonds (donc en faisant rentrer des actionnaires dans l’entreprise, donc dans le capital social) ou par l’endettement (via un organisme de crédit qu’il faudra donc rembourser, avec les intérêts).

Lorsqu’un chef d’entreprise souhaite s’endetter afin de financer son développement et profiter de ce qu’on appelle l’effet de levier (notion que l’on abordera dans les prochains contenus du guide), la banque va analyser la capacité de l’entreprise à rembourser ses dettes (la solvabilité). Cette analyse financière peut entraîner des refus, et les raisons sont souvent incomprises des entrepreneurs. C’est justement la raison d’être de ce guide, qui a pour but de vulgariser la finance d’entreprise et d’apporter des réponses et potentiellement des solutions à ce genre de problème.

Pour revenir au passif, on distingue donc le capital social, qui constitue une ressource de long terme apportée par les associés, et les dettes, qui se décomposent à la fois en ressources de long terme, et à la fois en ressources de court terme. Elles incluent :

- des ressources stables ou ressources de long terme ou encore capitaux permanents, comme les emprunts bancaires à moyen ou long terme ;

- ou des ressources instables ou ressources de court terme, comme les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, ou encore les facilités de trésorerie (type découvert bancaire).

Les ressources à court terme sont ce qu’on appelle du passif circulant (fournisseurs, charges sociales, TVA due, trésorerie passive…). Elles sont instables ou de court terme par nature car elle n’ont pas vocation à s’inscrire dans la durée sur plusieurs années, contrairement au capital social ou aux crédits bancaires par exemple. Si l’on prend les dettes fournisseurs, on comprend qu’il s’agit de commandes passées auprès de fournisseurs qu’il faudrait régler relativement rapidement. La trésorerie passive (comme le découvert bancaire) est une forme d’emprunt bancaire qui n’a pas vocation à rester dans la durée.

Il est donc primordial à ce stade de comprendre qu’il y a d’un côté le capital social et une partie des dettes financières qui constituent les ressources dites stables, et d’un autre côté principalement les dettes fournisseurs ainsi que les dettes fiscales et sociales et aussi les dettes financières de court terme qui constituent les ressources instables. C’est précisément cette distinction qui va nous permettre de calculer et de comprendre ce qu’on appelle le fonds de roulement.

Emplois stables et instables du bilan fonctionnel

Ensuite, dans le bilan fonctionnel, l’actif est désigné comme nous l’avons dis un peu plus tôt par ce qu’on appelle les « emplois », qui rassemblent ce que l’entreprise fait de ses ressources, dans quoi elle investit. Autrement dit, les emplois désignent ce que fait l’entreprise de son argent.

Tout comme c’était le cas au Passif, on distingue deux grandes catégories d’emplois à l’actif :

✅ Les emplois stables (ou immobilisations) : ce sont des investissements durables, destinés à rester dans l’entreprise pendant plusieurs années. On y trouve par exemple :

- Le fonds de commerce

- Les machines, équipements, véhicules

- Les brevets, logiciels, bâtiments…

🔁 Les emplois instables (ou actif circulant) : ce sont des éléments à cycle court, qui changent régulièrement :

- Le stock de marchandises ou de matières premières

- La trésorerie disponible (en banque ou en caisse)

- Les créances clients (ce que doivent les clients à l’entreprise)

Reprenons l’exemple tiré du dernier exercice du cours précédent sur le bilan comptable pour bien comprendre la distinction entre le stable et l’instable :

| BILAN FONCTIONNEL – Structure de base | |

|---|---|

| ACTIF | PASSIF |

| Immobilisations • Fonds de commerce : 10 000 € • Machine : 5 000 € |

Capitaux permanents • Capital social : 10 000 € • Emprunt bancaire (LT) : 5 000 € |

| Actif circulant d’exploitation • Marchandises (stock) : 4 000 € |

Passif d’exploitation • Dette fournisseur : 3 000 € |

| Trésorerie active • Solde bancaire : 3 000 € (VMP, caisse…) |

Trésorerie passive (Découverts, emprunts CT…) |

| Total Actif = 22 000 € | Total Passif = 22 000 € |

Structure du bilan fonctionnel :

- Bleu → Emplois et ressources stables (long terme)

- Jaune → Cycle d’exploitation (BFR)

- Vert → Trésorerie active (liquidités disponibles)

- Rouge → Trésorerie passive (dettes financières CT)

Prochainement : calcul du FR, BFR et trésorerie nette.

Maintenant que nous avons saisi la distinction subtile entre ressources stables et instables, et emplois stables et instables, nous allons pouvoir définir ce qu’est un fond de roulement.

Le fond de roulement (FR) : c’est quoi ?

Avant d’aller plus en avant et de vulgariser ce que peut signifier le fond de roulement, reprenons tout d’abord la définition générique et le mode de calcul :

Le fonds de roulement (FR) est la différence entre les ressources stables (aussi appelées capitaux permanents) et les emplois stables (ou actifs immobilisés).

Fonds de roulement = Ressources stables – Emplois stables

Mais alors que représente le chiffre issu de ce calcul ? En quoi la différence entre les ressources stables et les emplois stables nous apporte une information sur la santé financière d’une entreprise ?

En fait, le résultat de cette différence (Ressources stables – Emplois stables) correspond à une marge de sécurité financière, que je vais décortiquer de façon très progressive afin que le concept soit bien compris :

- Le FR est une valeur (que l’on espère positive) et qui est le surplus disponible de ressources longues (capital social, réserves, emprunts à long terme…) une fois les investissements durables financés (machines, fonds de commerce, locaux, etc.) ;

- Donc jusque là, on comprend qu’il s’agit de la différence entre les ressources stables (au passif) et les emplois stables (à l’actif). Comme les ressources stables financent les emplois stables, la différence restante (que l’on espère positive) est donc un surplus financier.

- Cette marge de sécurité financière – que l’on appelle le Fonds de roulement – permet alors à l’entreprise de financer une partie de l’actif circulant (les fameux emplois instables), comme les stocks, les créances clients, ou encore la trésorerie, dont tout ou partie est déjà financé par le passif circulant.

- En ce qui concerne cet actif circulant : lorsqu’une entreprise achète des marchandises, ou attend des règlements de la part des clients, les montants relatifs à ces enjeux sont situés dans l’actif circulant, et ces montants constituent un besoin de financement (pour acheter les marchandises ou pour pallier à l’attente d’un règlement de la part d’un client).

- Or, cet actif circulant est normalement déjà en partie financé par le passif circulant (les fameuses dettes de court terme, typiquement les dettes fournisseur). En effet, si par exemple on achète des marchandises, on dispose en général d’un délai fournisseur qui nous permet donc de disposer de ces marchandises. Et bien ce délai fournisseur va permettre de financer en quelque sorte cet achat, le temps que l’entreprise revende ces marchandises au client final, en faisant si possible une plus-value.

- Toutefois, en pratique, le passif circulant (les dettes fournisseurs principalement) ne permet pas de financer en totalité l’actif circulant, particulièrement si l’entreprise achète beaucoup de marchandises, et qu’elle met du temps à les revendre (pour prendre un exemple très simple).

- Comme le passif circulant ne suffit pas à financer la totalité de l’actif circulant, c’est précisément le Fonds de roulement (qu’on espère suffisant) qui va venir couvrir le reste à financer.

Donc pour résumer, les ressources instables au passif du bilan (comme les dettes fournisseurs notamment, qui sont par essence des dettes de court termes) sont déjà censées financer tout ou partie des emplois instables. Mais comme cela ne suffit généralement pas, notamment lorsque l’entreprise a une activité en croissance ou qu’elle est très active, on compte sur le fonds de roulement (qui correspond aux ressources stables diminuées de l’actif immobilisé, donc les « ressources stables toujours disponibles » en quelque sorte) pour compenser le « reste à financer », et ce « reste à financer » est justement le Besoin en fonds de roulement, ce qui nous amène au point suivant.

Le Besoin en fonds de roulement (BFR)

Le Besoin en fonds de roulement (BFR) se calcule comme suit :

BFR = Emplois circulants – Ressources circulantes (hors dettes financières de court terme)

Il représente la somme dont l’entreprise a besoin pour financer son actif circulant (les emplois instables), déduction faite des ressources circulantes, et hors dettes financières de court terme.

En effet, nous avons dit juste avant que les ressources instables ne suffisent généralement pas à financer les emplois instables. Et ce « manque » se matérialise justement par le Besoin en fond de roulement, donc l’argent qui manque pour financer les emplois instables, et que le Fond de roulement (ce qui reste des ressources de long terme une fois qu’elles ont couvert les emplois stables) va financer.

Autrement dit, une entreprise saine doit idéalement avoir un fonds de roulement ≥ BFR, pour pouvoir financer ce BFR, tout simplement.

Et enfin, ce qui va rester lorsque le fond de roulement aura fini de financer le besoin en fond de roulement, sera tout simplement de l’argent « en plus », qui pourra alors constituer ce qu’on appelle la trésorerie nette.

Le passif circulant regroupe toutes les dettes à rembourser dans l’année (ou moins d’un an) :

- Dettes d’exploitation (liées au cycle opérationnel) incluses dans le calcul :

- Fournisseurs

- Charges à payer (salaires, impôts, cotisations sociales)

- Autres dettes d’exploitation

- Dettes financières à court terme (exclues du calcul) :

- Emprunts bancaires à moins d’un an

- Découverts bancaires

- Part à court terme des dettes à long terme

Dans le passif comptable classique, toutes ces dettes apparaissent dans le passif circulant. Néanmoins, le calcul du BFR exclut les dettes financières à court terme, car on s’intéresse ici uniquement aux dettes liées à l’exploitation, pas au financement externe.

Les dettes financières à court terme sont des ressources externes, donc elles ne réduisent pas le besoin de financement opérationnel.

C’est pour ça que la formule du BFR devient :

BFR = Actif circulant − Passif circulant d’exploitation

Avec Passif circulant d’exploitation = Passif circulant – Dettes financières à court terme

Pour résumer :

- Passif circulant (comptable) = Dettes d’exploitation + Dettes financières CT

- Passif circulant utilisé pour le BFR du Bilan fonctionnel = Seulement les dettes d’exploitation (hors dettes financières CT)

Lien entre FR, BFR et Trésorerie nette

Le FR et BFR sont directement liées à la trésorerie. En effet, d’une part, le FR mesure l’excédent de ressources stables après que ces dernières aient financé les emplois stables, et le BFR mesure le besoin de cet excédent afin de financer l’activité d’exploitation, une fois qu’on a déduit de l’actif circulant, le passif circulant moins les dettes financières de court terme.

A partir de là, on peut logiquement en déduire que si le FR finance l’intégralité du BFR, et qu’il reste encore un montant disponible, ce dernier correspond tout bonnement à la trésorerie nette :

Trésorerie = FR – BFR

Trésorerie active, trésorerie passive et trésorerie nette

Dans le bilan fonctionnel, la trésorerie active regroupe les liquidités immédiatement disponibles (soldes bancaires, Valeurs Mobilières de Placement facilement convertibles en liquidités, caisse), tandis que la trésorerie passive inclut les ressources financières à court terme utilisées pour combler un besoin de trésorerie (découverts bancaires, emprunts à moins d’un an, concours bancaires courants, part à court terme des emprunts à long terme).

La trésorerie nette est le solde entre ces deux postes :

Trésorerie nette = Trésorerie active − Trésorerie passive.

Elle représente donc la liquidité réelle de l’entreprise après prise en compte de ses engagements financiers immédiats.

Mathématiquement, elle est également égale à FR − BFR, ce qui garantit l’équilibre du bilan fonctionnel.

Ainsi :

- Si FR > BFR → trésorerie nette positive (excédent de liquidités)

- Si FR < BFR → trésorerie nette négative (déficit, souvent couvert par la trésorerie passive)

- Si FR = BFR → trésorerie nette nulle

Donc finalement, la question est de savoir si le FR est supérieur au BFR (ce qui est plutôt une bonne chose), ou s’il est inférieur au BFR, ce qui va probablement nécessiter un financement externe (et nous allons voir ce cas dans les schémas ci-dessous).

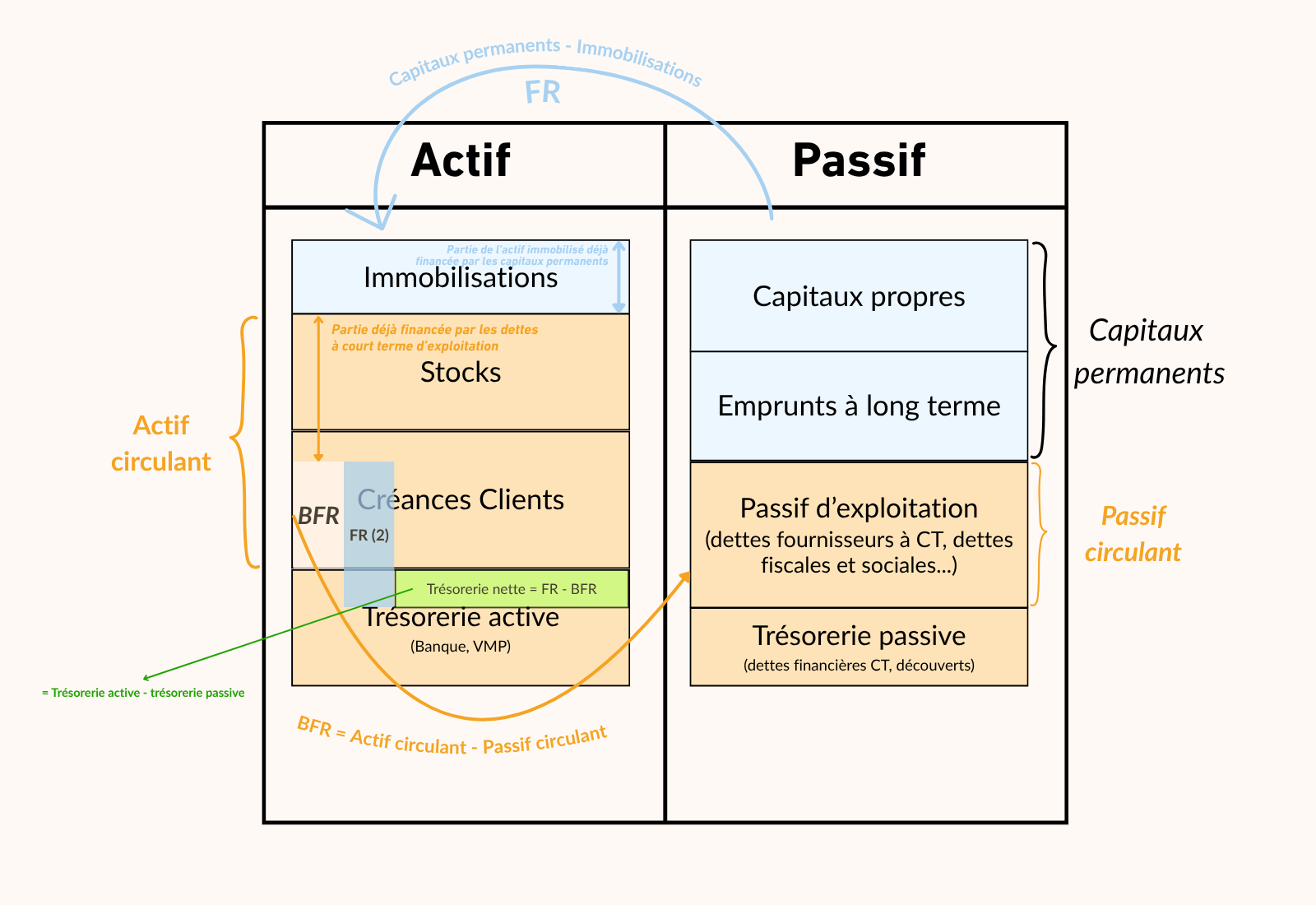

Schéma d’un bilan avec Fonds de roulement positif et supérieur au BFR

Prenez bien le temps de voir et revoir la vidéo que j’ai faite ci-dessous, afin d’apprivoiser cette gymnastique intellectuelle relative au bilan fonctionnel, et aux notions de FR, BFR et Trésorerie nette.

Prenez conscience que la taille des blocs a toute son importance dans l’équilibre du bilan, et dans la compréhension des masses bilantaires d’un bilan fonctionnel.

Pour vous aider à assimiler tout ça, voici comment nous pouvons décomposer la vidéo :

- une partie des emplois instables est couverte par les dettes à court terme (comme les dettes fournisseurs par exemple) ;

- ce qui reste constitue le Besoin en fonds de roulement ;

- Le Fonds de roulement, qui est le résultat des ressources stables moins les emplois stables, est représenté par le bloc bleu, qui est comme on peut le voir supérieur au BFR ;

- par conséquent, le BFR est bien financé par le FR, ou autrement dit, le FR supporte le BFR, il le compense financièrement ;

- en outre, comme FR > BFR, ce fonds de roulement est suffisamment élevé pour générer de la trésorerie en plus, qui correspond donc logiquement à la différence entre le FR et le BFR ;

- Vous remarquerez que les masses bilantaires sont bien équilibrées, avec un FR qui est égal au BFR + la trésorerie nette, et un actif et un passif qui sont égaux.

Et voici le schéma final en image figée :

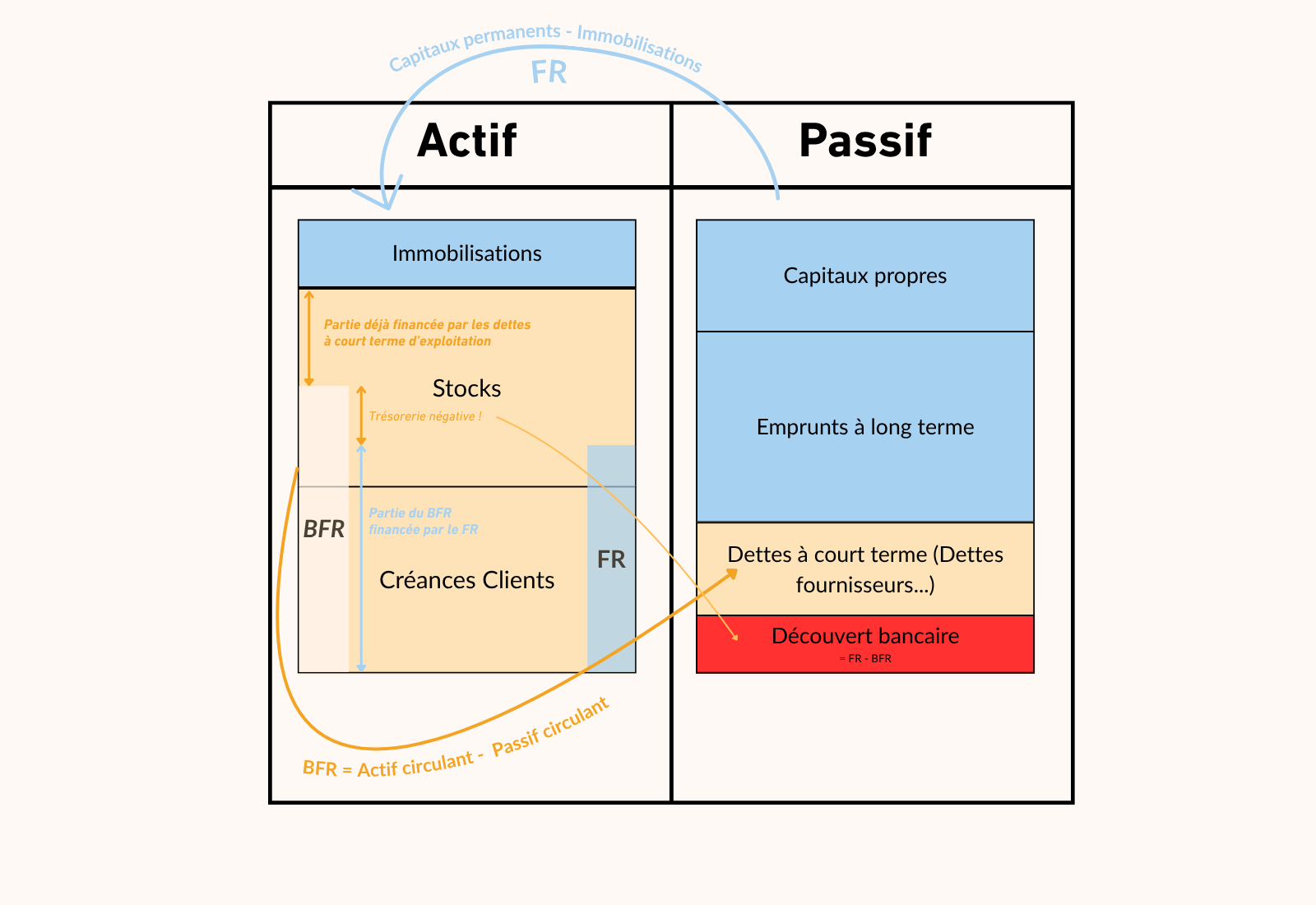

Schéma d’un bilan avec Fonds de roulement positif mais avec FR < BFR

Dans le schéma ci-dessus, on peut voir le cas d’un bilan dont le FR est certes positif, mais il ne suffit pas à couvrir le cycle d’exploitation de l’entreprise (l’actif circulant) :

- L’entreprise a augmenté substantiellement ses stocks de matières premières ou de marchandises, peut-être en prévision d’une hausse de la demande ou de ruptures d’approvisionnement.;

- Le montant des créances clients a également augmenté, signe d’un rallongement des délais de règlements de la part des clients ;

- En revanche, les dettes fournisseurs n’ont pas augmenté en proportion, donc l’entreprise a peut-être été contrainte de « régler trop tôt » en quelque sorte ses fournisseurs ;

- Résultat : le FR est inférieur au BFR, donc il n’est pas suffisant pour couvrir le cycle d’exploitation de l’entreprise, ce qui entraîne théoriquement une trésorerie négative, d’où le découvert bancaire au passif afin d’équilibrer le bilan.

- L’entreprise subit donc une tension de trésorerie.

On pourrait interpréter ce cas comme une croissance mal anticipée de l’entreprise. Elle a procédé à des achats importants de matière premières ou de marchandises, ou elle s’est développée trop rapidement, sans compenser cet accroissement d’activité par :

- une négociation de délais fournisseurs plus longs,

- une accélération des encaissements clients,

- une gestion des stocks plus tendue,

- ou encore un financement externe, par crédit bancaire ou augmentation de capital (dettes de long terme).

Bien entendu, cette lecture reste purement théorique, mais elle illustre un cas fréquent chez bon nombre d’entrepreneurs impatients : la croissance non maîtrisée et non financée, qui peut conduire à des difficultés de trésorerie alors même que l’activité progresse, ce qui est dommage. Et cela peut entraîner une faillite si subitement, l’entreprise doit faire face à un coup dur non prévu.

Prendre conscience de ces mécanismes aide le dirigeant ou le manager à anticiper ces tensions, à piloter plus sereinement les cycles d’exploitation, et au moins à agir en conscience lorsqu’il prend des risques. C’est tout l’intérêt de ce guide, qui j’espère en aidera plus d’un.

Trésorerie active et passive

Dans le premier schéma, j’ai choisi de représenter à la fois la trésorerie active et la trésorerie passive afin de montrer leur position distincte dans le bilan fonctionnel — il est tout à fait possible d’avoir les deux simultanément, car la trésorerie active reflète les liquidités disponibles tandis que la trésorerie passive regroupe les dettes financières à court terme.

Dans le second schéma, pour simplifier la lecture du cas FR < BFR, j’ai fusionné ces deux postes en une trésorerie nette négative, matérialisée par un découvert bancaire (trésorerie passive), qui compense le déficit de financement.

Ceci étant dit, même dans le second cas (avec FR < BFR), il est tout à fait possible d’avoir à la fois de la trésorerie active (ex. : solde bancaire) et de la trésorerie passive (ex. : découvert). Dans mon schéma, j’ai simplifié en ne montrant que le découvert bancaire pour illustrer la trésorerie nette négative, mais en réalité, l’entreprise peut disposer de liquidités tout en étant en découvert.

En effet, une entreprise peut disposer de liquidités (trésorerie active) tout en étant en découvert (trésorerie passive), car ces soldes peuvent provenir de comptes bancaires différents ou d’une gestion optimisée des flux. In fine, la trésorerie nette reste le solde global : Trésorerie active − Trésorerie passive.

Que se passe-t-il en cas de FR négatif ?

Le fonds de roulement est souvent positif, et l’enjeu réside dans le financement de tout ou partie du BFR. Mais il peut exister certains cas où le FR est négatif, ce qui annonce d’emblée un risque majeur pour l’entreprise, car cela signifie que les ressources stables ne suffisent pas à couvrir les emplois stables.

- FR positif → les capitaux permanents financent plus que les actifs immobilisés → excédent disponible pour financer le cycle d’exploitation.

- FR négatif → les capitaux permanents ne suffisent pas à financer les immobilisations → l’entreprise a besoin de recourir à du financement de court terme afin de financer les immobilisations (découverts, crédits de trésorerie, fournisseurs, etc.), ce qui est très risqué.

Le FR négatif montre une fragilité financière, car l’entreprise a une forte dépendance envers les financements de court terme, qui sont en plus coûteux et pas forcément durables. Cela peut arriver rarement de façon temporaire :

- pour des entreprises en hyper-croissance qui font face à des investissements coûteux financés par des levées de fonds à venir ;

- si le BFR est lui aussi négatif (donc le besoin de financement des emplois stables est quelque part « compensé » par un BFR négatif, c’est-à-dire par des délais très courts de règlements clients avant d’avoir à payer les fournisseurs, et peu de stock à financer, ce qui génère une trésorerie positive) ;

- ou dans des entreprises de conseil par exemple, où le BFR est faible (règlements clients et pas de stock) et le FR est également faible car peu d’investissements.

| Cas | FR | BFR | Trésorerie | Commentaire |

|---|---|---|---|---|

| FR positif + BFR modéré | + | + | + | Idéal |

| FR positif + BFR élevé | + | ++ | − | Problème d’exploitation |

| FR négatif + BFR très négatif | − | −− | + | Rare, fragile, temporaire |

| FR négatif + BFR positif | − | + | −− | Très dangereux |

Un FR négatif n’est jamais idéal, mais exceptionnellement viable temporairement si le BFR est fortement négatif. Sinon, c’est un signal d’alerte majeur.

Lien entre FR, BFR et délai de paiement clients et fournisseurs

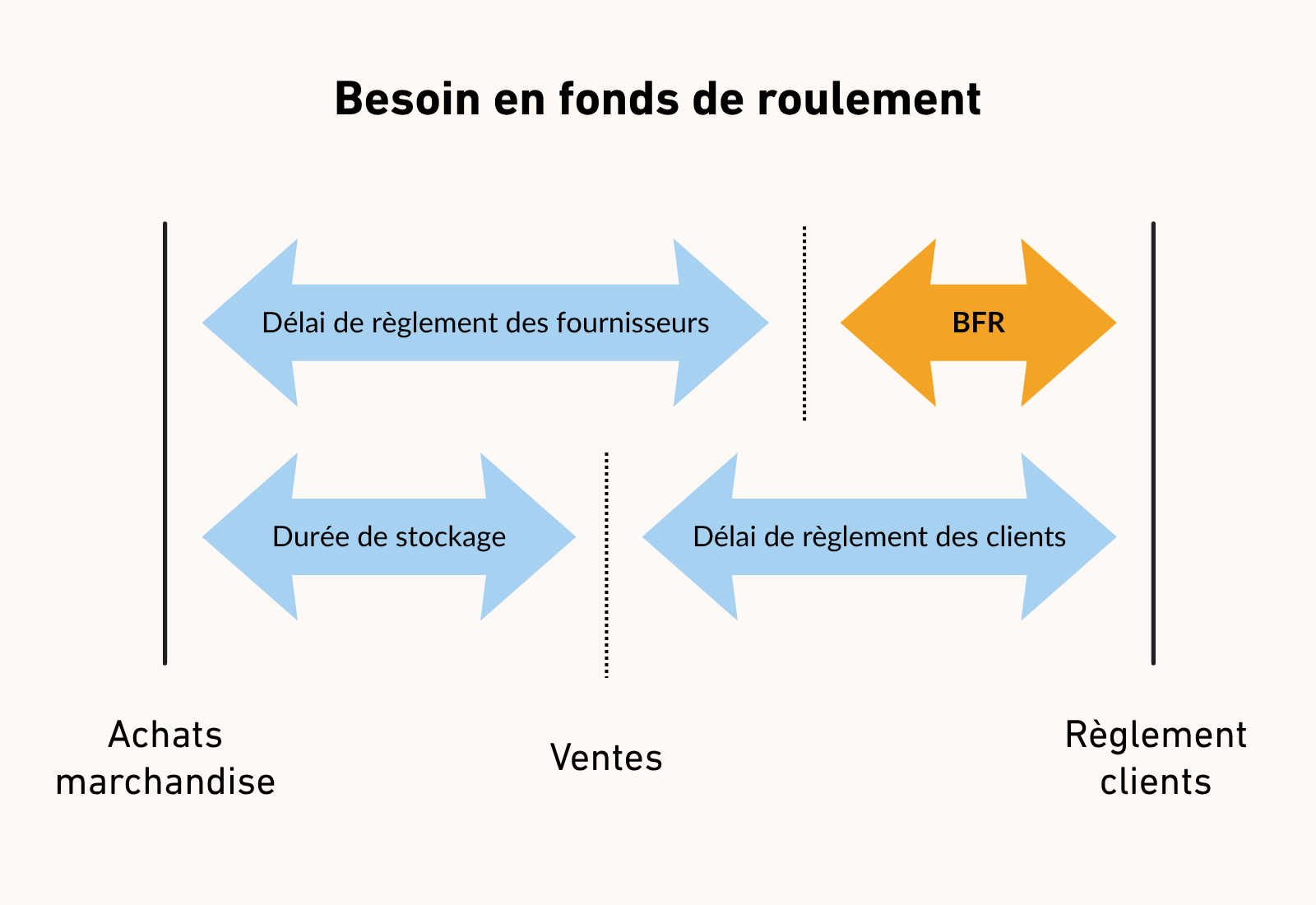

Comme vous pouvez le constater, ces notions de Fonds de roulement et de Besoin en fonds de roulement sont liées à l’accroissement d’activité ou non d’une entreprise, mais aussi aux délais de règlements accordés au clients, et aux délais de règlements accordés par les fournisseurs.

En fonction de ces délais, l’entreprise sera plus ou moins exposée à une tension de trésorerie, et à un BFR plus ou moins élevé. Ce thème sera abordé dans les chapitres suivants, consacrés notamment à l’anticipation de l’activité et aux délais fournisseurs, mais afin d’y voir déjà clair, voici un schéma qui illustre cette problématique de délais :

Afin d’y voir plus clair, nous allons illustrer ces notions de FR, BFR et Trésorerie nette par des exemples simples et pratiques.

Exemple 1 de calcul de FR, BFR et Trésorerie nette

Reprenons le même cas tiré du cours précédent sur le bilan comptable pour bien comprendre ces notions de Fonds de roulement et de Besoin en fonds de roulement :

| ACTIF | PASSIF |

|---|---|

| Machine : 5 000 € | Capital social : 10 000 € |

| Caution versée : 1 000 € | Emprunt bancaire : 5 000 € |

| Stock de matières : 2 000 € | Dette fournisseur : 1 000 € |

| Créances clients : 3 000 € | |

| Banque : 5 000 € |

Légende :

- Emplois stables

- Emplois instables

- Ressources stables

- Ressources instables

A partir de ce bilan, essayez de calculer :

- Le FR

- Le BFR

- Et la Trésorerie nette.

Et comparez avec les résultats ci-dessous.

Calculs détaillés à partir de ce bilan :

- Ressources stables (Capital social + Emprunt bancaire) = 10 000 € + 5 000 € = 15 000 €

- Emplois stables (Machine + Caution versée) = 5 000 € + 1 000 € = 6 000 €

- ➡ Fonds de roulement (FR) = 15 000 € – 6 000 € = 9 000 €

- Emplois instables (Stocks + Créances clients) = 2 000 € + 3 000 € = 5 000 €

- Ressources instables (Dette fournisseur) = 1 000 €

- ➡ Besoin en fonds de roulement (BFR) = 5 000 € – 1 000 € = 4 000 €

- ➡ Trésorerie nette = FR – BFR = 9 000 € – 4 000 € = 5 000 €

Cette trésorerie nette de 5 000 € correspond bien au montant figurant à l’actif en banque. Cela confirme que :

- L’entreprise dégage un fonds de roulement positif (elle dispose d’un excédent de ressources longues),

- Ce FR couvre son besoin en fonds de roulement,

- Elle dégage donc une trésorerie nette positive, signe d’une bonne santé financière.

Exemple 2 de calcul de FR, BFR et Trésorerie nette

Ici, nous avons un bilan fonctionne à partir duquel nous avons calculé le FR et le BFR, mais une subtilité s’est glissée dans cet exemple.

| BILAN FONCTIONNEL | |

|---|---|

| ACTIF | PASSIF |

| Emplois stables (Immobilisations) • Fonds de commerce : 10 000 € • Machine : 5 000 € Total immobilisations : 15 000 € |

Ressources stables (Capitaux permanents) • Capital social : 10 000 € • Emprunt bancaire (LT) : 5 000 € Total capitaux permanents : 15 000 € |

| Fonds de roulement (FR) = 15 000 € − 15 000 € = 0 € | |

| Actif circulant d’exploitation • Marchandises (stock) : 4 000 € (Créances clients : 0 €) |

Passif circulant d’exploitation • Dette fournisseur : 3 000 € (Dettes fiscales/sociales : 0 €) |

| Besoin en fonds de roulement (BFR) = (4 000 €) − (3 000 €) = 1 000 € |

|

| Trésorerie active • Solde bancaire : 3 000 € (VMP : 0 €) |

Trésorerie passive (Découverts : 0 €) (Emprunts CT : 0 €) |

| Trésorerie nette = Trésorerie active − Trésorerie passive = 3 000 € − 0 € = +3 000 €Vérification : FR − BFR = 0 € − 1 000 € = −1 000 € ? → Incohérence détectée ! |

|

| Total Actif = 22 000 € | Total Passif = 22 000 € |

Attention : Incohérence détectée !

FR = 0 €, BFR = 1 000 € → FR − BFR = −1 000 €

Mais Trésorerie nette = +3 000 € → Écart de 4 000 €

Explication : Le solde bancaire (3 000 €) finance en réalité le BFR (1 000 €) et couvre l’absence de FR. Cela signifie que l’entreprise vit sur sa trésorerie courante, ce qui est risqué à long terme.

Solution idéale : Augmenter le FR (ex. : apport en capital ou emprunt LT) pour financer le BFR sans entamer la trésorerie.

Comme vous avez pu le voir, dans cet exemple, la trésorerie nette n’est pas égale à la différence entre FR et BFR, car elle est masquée par la trésorerie active, d’où l’intérêt de bien comprendre toutes les notions évoquées ici afin d’anticiper tous les cas de figure.

Maintenant que nous avons compris comment se construit le bilan fonctionnel, et comment s’articulent le Fonds de Roulement (FR) et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR), la question que l’on peut se poser est de savoir comment cela peut nous être utile en pratique, au-delà de la théorie. Pour cela, prenons l’exemple d’une activité saisonnière.

Certaines entreprises, notamment dans les secteurs à forte saisonnalité (tourisme, restauration estivale, vente de glace, location de matériel…), voient leur BFR fluctuer fortement selon les périodes de l’année. Ces variations ont un impact direct sur la trésorerie, et doivent être anticipées pour éviter les tensions financières temporaires.

Comprendre l’effet de la saisonnalité sur le BFR

Imaginons une entreprise qui réalise la majorité de son chiffre d’affaires durant l’été. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du BFR tout au long de l’année :

- Le Fonds de Roulement (FR) est généralement stable, il représente pour rappel les ressources à long terme de l’entreprise disponibles pour financer ses emplois stables ainsi que son cycle d’exploitation.

- Le BFR varie au fil du temps en fonction de l’activité.

- La Trésorerie nette résulte de la différence entre le FR et le BFR.

Pourquoi le BFR augmente pendant la haute saison ?

En été, bien que l’entreprise vende beaucoup, elle engage aussi beaucoup de dépenses pour soutenir cette activité :

- Constitution de stocks importants

- Paiement éventuellement anticipé de certains fournisseurs

- Recrutement et salaires saisonniers

- Délais de paiement parfois accordés aux clients (BtoB, agences, etc.)

💡 Ainsi, même si le chiffre d’affaires est élevé, l’argent n’est pas encore encaissé en totalité, alors qu’une grande partie des dépenses, elles, sont déjà sorties. Cela crée un besoin en fonds de roulement important, et peut générer une tension de trésorerie.

Cela peut sembler totalement contre-intuitif pour un néophyte ou un entrepreneur peu avisé en finance d’entreprise et pourtant, une augmentation de l’activité peut très souvent créer une tension de trésorerie qui amène parfois à des remises en question de la part de l’entrepreneur, pris en étau entre son modèle économique théorique et la réalité du terrain.

Pourquoi le BFR baisse en hiver

En basse saison :

- Il n’y a plus d’activité commerciale, donc pas de nouveaux stocks ni de personnel à financer.

- Les clients ont été encaissés pendant ou un peu après l’été.

- Les fournisseurs ont été payés, il n’y a plus de dettes fournisseurs.

- Résultat : le cycle d’exploitation est à l’arrêt, le BFR chute.

Parfois même, le BFR peut devenir négatif, ce qui signifie que l’entreprise dispose de liquidités inutilisées.

Maintenant qu’on a dit ça, que peut-on faire pour optimiser tout ça ?

Objectif de gestion : lisser le BFR dans le temps

L’un des objectifs possibles d’un gestionnaire pourrait être d’essayer de ramener le BFR au « centre », c’est-à-dire de réduire les fluctuations saisonnières, car cela permettrait :

- D’éviter des tensions de trésorerie en été.

- De mieux utiliser l’argent disponible en hiver.

Comment stabiliser le BFR ?

Voici quelques leviers :

- Négocier des délais plus longs avec les fournisseurs pour payer après la période de pic d’activité.

- Réduire les délais de paiement clients (par acomptes, facturation immédiate, etc.)

- Optimiser les stocks pour éviter les sur-approvisionnements.

- Rechercher une activité complémentaire hors saison (produits/services liés, location hors saison, diversification…).

Conclusion sur les variations de BFR

Un BFR élevé n’est pas forcément le signe d’une mauvaise gestion, mais il doit être anticipé, surtout en cas de saisonnalité forte. En maîtrisant les décalages de flux de trésorerie, l’entreprise peut éviter le recours systématique à l’endettement à court terme ou aux découverts bancaires, et ainsi sécuriser sa stabilité financière.

Le BFR de Gestion

On sait que le BFR du bilan peut se calculer à partir du bilan fonctionnel selon la formule suivante :

BFR = Emplois circulants – Ressources circulantes

Cette approche fournit une photo à un instant T, généralement à la clôture de l’exercice, par exemple au 31/12. Elle permet d’analyser la structure financière de l’entreprise à partir des soldes du bilan. C’est donc un BFR « statique » en quelque sorte, et qui est vrai au moment où l’on cloture le bilan.

En gestion pure, on peut calculer un BFR de gestion, qui est une moyenne annuelle, grâce à une formule plus opérationnelle :

BFR = Encours moyen des créances clients + Stocks moyens – Encours moyen des dettes fournisseurs

Cette seconde formule repose sur des moyennes sur une période (par exemple, sur l’année), ce qui permet d’avoir une vision plus dynamique du besoin en fonds de roulement, utile pour le pilotage de la trésorerie. Elle reflète l’immobilisation moyenne de liquidités dans le cycle d’exploitation, et elle est plus représentative du besoin réel de financement au fil de l’année.

Les deux approches sont cohérentes mais ne doivent pas être confondues : la première est structurelle, il s’agit d’une photo prise à un moment donné du besoin en fonds de roulement, tandis que la seconde est fonctionnelle et prévisionnelle, c’est une moyenne réaliste du besoin.

🎯 Exemple concret :

Imaginons une entreprise saisonnière (traiteur estival par exemple) :

- Le 31 décembre (bilan), les stocks sont bas, les créances clients aussi, et donc le BFR est faible ou nul.

- Mais en réalité, pendant l’été, ce traiteur a dû financer un gros stock, accorder des délais clients, et a donc eu un BFR élevé en juin-juillet.

La moyenne annuelle de ces postes (stocks + créances – dettes) montre un besoin en trésorerie bien plus important que le bilan de fin d’année ne le suggère !

Mais alors comment calcule-t-on les stocks moyens, les encours moyens des créances clients, et les encours moyen des dettes fournisseurs ?

Calcul des stocks moyens, créances clients moyennes et dettes fournisseurs moyennes

Dans le cadre du calcul du BFR à partir des données de gestion (et non du bilan fonctionnel), on a besoin d’encours moyens, c’est-à-dire de moyennes sur l’année.

Or, les états financiers (le bilan comptable) ne donnent que des valeurs à un instant T, généralement au 31 décembre.

Pour obtenir les moyennes annuelles, on procède ainsi :

Stock moyen = (Stock au 31/12/N-1 + Stock au 31/12/N) ÷ 2

→ Ligne « Stocks et en-cours » du bilan.

Créances clients moyennes = (Créances au 31/12/N-1 + Créances au 31/12/N) ÷ 2

→ Ligne « Clients et comptes rattachés » du bilan.

Dettes fournisseurs moyennes = (Dettes au 31/12/N-1 + Dettes au 31/12/N) ÷ 2

→ Ligne « Fournisseurs et comptes rattachés » du bilan.

Ces moyennes permettent de raisonner sur l’année entière pour analyser plus finement le fonctionnement du BFR, notamment en lien avec l’activité réelle de l’entreprise.

Ces valeurs sont utiles pour modéliser le besoin en trésorerie réel et non simplement comptable.

Avec ces trois données, on peut ainsi reconstituer la formule du BFR de gestion :

BFR = Stocks moyens + Créances clients moyennes – Dettes fournisseurs moyennes

Lorsque le calcul du BFR donne un résultat négatif, cela signifie que l’entreprise dispose d’un excédent de ressources à court terme par rapport à ses besoins d’exploitation. Autrement dit, les dettes d’exploitation (notamment les dettes fournisseurs) sont supérieures aux actifs circulants (stocks et créances clients).

Dans ce cas, on dit que le BFR représente une ressource pour l’entreprise, parfois appelée ressource en fonds de roulement. Cette situation est particulièrement fréquente dans la grande distribution, la restauration rapide ou certaines activités de service à faible besoin de stockage.

Pourquoi ? Parce que dans ces secteurs :

- Les clients paient immédiatement, souvent comptant (par carte, espèces, etc.).

- Les fournisseurs, eux, sont payés avec un délai, parfois de 30 à 60 jours.

Résultat : l’entreprise encaisse rapidement ses ventes, sans immobiliser trop de fonds dans des stocks ou des créances, et dispose temporairement d’une trésorerie excédentaire grâce aux délais de paiement fournisseur.

➡️ Ce type de modèle économique est très favorable à la trésorerie, car l’activité elle-même génère du cash avant même que l’entreprise n’ait réglé toutes ses charges d’exploitation.

⚠️ Attention : un BFR négatif peut masquer des fragilités structurelles

Un BFR négatif peut donner l’illusion d’une excellente santé financière, car il génère une trésorerie disponible importante, surtout dans les phases de forte activité. Cependant, cela ne garantit en rien la solidité du modèle économique à long terme.

Prenons l’exemple de la restauration rapide ou de certains commerces de détail :

Le flux de trésorerie peut être très positif, notamment grâce aux paiements comptants des clients.

Pourtant, derrière cette apparente performance, les marges peuvent être faibles, les coûts fixes élevés, et la dépendance à la fréquentation ou à la saisonnalité très forte.

➡️ Le compte de résultat est alors indispensable pour aller plus loin, car il renseigne sur la rentabilité réelle de l’activité : marge brute, charges d’exploitation, résultat net, etc. Autrement dit, ce n’est pas parce que la trésorerie est confortable que le modèle est rentable ou viable.

Par ailleurs, certains BFR négatifs peuvent provenir de délais fournisseurs très longs, qui viennent artificiellement améliorer la trésorerie. Cela signifie que l’entreprise fait porter la charge de financement à ses fournisseurs, ce qui peut être risqué si ces derniers finissent par exiger des règlements plus rapides, ou si cela nuit à la relation commerciale. Ce type de stratégie peut fausser l’analyse du BFR et masquer des déséquilibres.

➡️ En résumé, un BFR négatif est une opportunité de financement naturel, mais il ne doit jamais être analysé isolément. Il est essentiel de le croiser avec les autres indicateurs financiers, comme ceux du compte de résultat, pour évaluer la robustesse du modèle économique.

Le BFR en jours de chiffre d’affaires

Il est également possible de calculer le BFR en jours de chiffre d’affaires via la formule suivante :

BFR (en jours de CA) = [ BFR / Chiffre d’affaires annuel HT ] * 365

🔎 Cela revient à se demander : « Combien de jours de chiffre d’affaires faut-il pour couvrir le besoin en fonds de roulement ? »

📌 À quoi ça sert ?

Exprimé en nombre de jours, le BFR devient :

- plus lisible pour le dirigeant ou les financeurs ;

- comparatif d’une année sur l’autre ;

- comparatif entre entreprises du même secteur, quelle que soit leur taille.

👉 Par exemple :

- Un BFR de 30 jours signifie que l’entreprise doit financer l’équivalent de 30 jours d’activité pour son cycle d’exploitation.

- Un BFR de -10 jours signifie que le cycle d’exploitation génère de la trésorerie, l’entreprise n’a pas besoin de financer son activité sur ces 10 jours.

✅ Exemple de BFR en nombre de jours

Une entreprise réalise 400 000 € de chiffre d’affaires annuel et affiche un BFR de 100 000 €.

BFR en jours = (100 000 / 400 000) × 365 = 92,25 jours

L’entreprise a donc besoin de financer 3 mois d’activité (son BFR de 92 jours) pour faire tourner son exploitation.

📈 Les ratios de gestion liés au BFR

Vous aurez compris au travers de ce cours que la notion de BFR est directement liée à 3 types de délais relatifs à l’exploitation de l’entreprise :

- le délai de rotation des stocks : combien de jours les stocks restent en entrepôt,

- le délai des créances clients : combien de temps l’entreprise met à encaisser ses créances,

- le délai des dettes fournisseurs : en combien de jours elle règle ses fournisseurs.

Ces trois éléments conditionnent directement le niveau du BFR, et tout l’enjeu va consister pour l’entreprise à jouer avec ces trois délais en fonction de l’activité commerciale, ce qui s’apparente à du pilotage.

🧮 1. Délai moyen de rotation des stocks

Stock moyen / Coût d’achat des marchandises ou matières consommées × 365

Avec Stock moyen = (stock initial + stock final) / 2

Vous comprenez très simplement le calcul du Stock moyen, qui n’est ni plus ni moins qu’un simple calcul de moyenne entre le stock constaté au début d’un exercice ou d’une période donnée, et le stock constaté à la fin. On a ainsi une valeur qui représente la moyenne d’actif circulant stocké dans l’entreprise sur un exercice comptable. Ensuite :

- On divise ce stock moyen par le coût d’achat des marchandises ou des matières premières consommées sur l’année. Cela nous donne un ratio de proportion, c’est-à-dire : « Quelle part de nos consommations annuelles reste immobilisée en moyenne dans les stocks, par rapport à ce que l’on a acheté ou consommé à l’année ? »

- On multiplie ce ratio par 365 jours, afin d’exprimer cette proportion en nombre de jours de stockage moyen.

Ce ratio de délai moyen de rotation des stocks mesure la durée moyenne durant laquelle les articles restent en stock dans l’entreprise, en jours. Plus ce délai est long, plus le BFR augmente. Plus il est faible, plus l’entreprise tourne rapidement son stock, ce qui est souvent bon pour la trésorerie et la flexibilité.

👉 Une gestion optimisée des stocks (approvisionnement juste à temps, déstockage intelligent, etc.) permet de réduire ce ratio et donc le BFR.

📌 Exemple simple de délai moyen de rotation des stocks

- Stock initial : 20 000 €

- Stock final : 30 000 €

- Coût d’achat des marchandises consommées sur l’année : 180 000 €

➡️ Stock moyen = (20 000 + 30 000) / 2 = 25 000 €

➡️ Délai moyen de rotation = (25 000 × 365) / 180 000 ≈ 50,7 jours

✅ Cela signifie que, en moyenne, un article reste 51 jours en stock avant d’être utilisé ou vendu.

Quelle différence entre marchandises et matières premières ?

La différence entre coût d’achat des marchandises et coût d’achat des matières consommées dépend du type d’activité de l’entreprise. Voici comment bien les distinguer et savoir lequel utiliser selon le cas :

🔹 1. Coût d’achat des marchandises

Ce terme s’utilise pour une entreprise commerciale, c’est-à-dire qui revend des produits qu’elle achète sans les transformer.

- Exemples : grande surface, boutique de vêtements, site e-commerce, librairie…

- Ce que l’entreprise achète = marchandises

- Ce qu’elle revend = ces mêmes marchandises

👉 Dans ce cas, on parle de stock de marchandises, et on utilise le Coût d’achat des marchandises vendues.

🔹 2. Coût d’achat des matières premières consommées

Ce terme s’utilise pour une entreprise industrielle, c’est-à-dire qui transforme des matières premières pour créer un produit fini.

- Exemples : boulangerie, menuiserie, usine de fabrication…

- Ce que l’entreprise achète = matières premières

- Ce qu’elle revend = produits fabriqués à partir de ces matières

👉 Dans ce cas, on parle de stock de matières premières, et on utilise le Coût d’achat (ou de production) des matières consommées

⚠️ Parfois, une entreprise peut faire les deux (ex. : un traiteur qui revend des produits faits maison et des produits déjà préparés). Dans ce cas, on peut :

- séparer les deux types de stock et de consommation pour faire deux ratios différents,

- soit faire un ratio global, mais il sera moins précis.

🧾 2. Délai moyen de règlement des clients

Ce ratio mesure le délai moyen de paiement accordé aux clients. Plus il est long, plus l’entreprise doit avancer de la trésorerie, ce qui alourdit le BFR.

Créances clients moyennes × 365 / Chiffre d’affaires TTC

Avec : Créances clients moyennes = (Créances clients début d’exercice + Créances clients fin d’exercice) / 2

Ces données se trouvent dans le bilan comptable, à l’actif (souvent ligne « Clients et comptes rattachés » ou « Créances clients »). Le début d’exercice correspond au bilan N-1, la fin à celui de l’année N.

👉 Réduire ce délai via des acomptes, une relance efficace ou des conditions de paiement strictes peut améliorer la trésorerie.

📦 3. Délai moyen de paiement des fournisseurs

Dettes fournisseurs moyennes × 365 / Achats TTC

Avec : Dettes fournisseurs moyennes = (Dettes fournisseurs début d’exercice + Dettes fournisseurs fin d’exercice) / 2

Ces données se trouvent au passif du bilan, généralement à la ligne « Dettes fournisseurs et comptes rattachés ». Le début d’exercice correspond au bilan N-1, la fin à celui de l’année N.

Ce ratio mesure le délai moyen de paiement accordé par les fournisseurs à l’entreprise. Plus il est long, plus il allège le BFR.

👉 Mais attention : trop l’étirer peut détériorer la relation fournisseur ou affecter la réputation de l’entreprise.

🔁 Cycle d’exploitation : le lien avec le BFR

En combinant ces trois délais, on peut reconstituer le cycle d’exploitation de l’entreprise :

Cycle d’exploitation = Délai moyen de rotation des stocks + Délai moyens de règlements clients – Délai moyen de paiement des fournisseurs

Ce cycle, exprimé en jours, donne une lecture dynamique du BFR. Plus ce cycle est long, plus le BFR est élevé.

✅ Exemple simplifié de calcul du cycle d’exploitation

- Délai moyen de rotation des stocks : 20 jours

- Délai moyen de paiement clients : 45 jours

- Délai moyen de paiement fournisseurs : 40 jours

Cycle d’exploitation = 20 + 45 – 40 = 25 jours

Le cycle d’exploitation est de 25 jours : cela signifie que l’entreprise doit financer en moyenne 25 jours entre les décaissements (achats, stocks…) et les encaissements clients.

Le FR et le BFR en conclusion

Parce que la répétition permet de mieux saisir les notions, voici un récapitulatif du Fonds de roulement et du Besoin en fonds de roulement.

Le fond de roulement (FR) correspond à la différence entre les capitaux permanents de l’entreprise (donc les ressources financières de long terme de l’entreprise) et l’actif immobilisé (donc les emplois de long terme de l’entreprise, c’est-à-dire les montants qui ont été investis par l’entreprise grâce aux ressources pour tout ce qui concerne le long terme de l’entreprise).

Cette différence matérialise ainsi le montant disponible provenant du long terme mais qui peut être utilisé pour financer l’activité de court terme de l’entreprise, que l’on appelle également l’actif circulant, et qui correspond au cycle d’exploitation de l’entreprise (donc l’achat de matières premières, le stockage, les créances clients, etc…).

Le besoins en fonds de roulement est une notion de court terme opposée à celle du fonds de roulement puisqu’elle représente le montant de trésorerie nécessaire pour exploiter l’entreprise : elle indique la somme d’argent mobilisée par les stocks de l’entreprise ou par les créances clients, déduction faite des dettes fournisseurs, et qui n’est donc pas disponible.

🔎 Exercice 1 : Compréhension du déséquilibre

Une entreprise présente les éléments suivants à son bilan :

- Stocks : 50 000 €

- Créances clients : 70 000 €

- Dettes fournisseurs : 40 000 €

- Capitaux permanents : 100 000 €

- Actif immobilisé : 85 000 €

Réponses :

1. Le BFR augmente car les stocks augmentent et les créances clients aussi (délai plus long).

2. Si le FR ne change pas, la trésorerie nette diminue : risque de tension de liquidité.

3. Solutions possibles :

– Financer une partie du BFR par un découvert ou une ligne de crédit

– Réduire le délai client ou améliorer le recouvrement

– Négocier des délais fournisseurs plus longs

🧠 Exercice 3 : Analyse d’un schéma

Tu observes un schéma de bilan où :

- Actif immobilisé = 90 000 €

- Capitaux permanents = 100 000 €

- Stocks + Créances clients = 80 000 €

- Dettes fournisseurs = 30 000 €

- Découvert bancaire au passif : 10 000 €

Exercice 4 : Analyse qualitative du BFR saisonnier

1. Pourquoi une entreprise saisonnière peut-elle faire face à une tension de trésorerie en été, même si son chiffre d’affaires est très élevé à cette période ?

Correction :

Car même si le chiffre d’affaires est élevé, l’argent n’est pas encore encaissé immédiatement (délais clients), tandis que de nombreuses dépenses ont déjà été engagées (stocks, salaires saisonniers, fournisseurs). Cela génère un BFR élevé et une tension de trésorerie.

Exercice 5 : Calcul du BFR de gestion

2. Calculez le BFR de gestion à partir des données suivantes :

- Stock au 31/12/N-1 : 40 000 €

- Stock au 31/12/N : 60 000 €

- Créances clients au 31/12/N-1 : 90 000 €

- Créances clients au 31/12/N : 110 000 €

- Dettes fournisseurs au 31/12/N-1 : 70 000 €

- Dettes fournisseurs au 31/12/N : 50 000 €

Votre réponse :

Correction :

Stock moyen = (40 000 + 60 000) / 2 = 50 000 €

Créances moyennes = (90 000 + 110 000) / 2 = 100 000 €

Dettes moyennes = (70 000 + 50 000) / 2 = 60 000 €

BFR = 50 000 + 100 000 – 60 000 = 90 000 €

Exercice 6 : BFR en jours de chiffre d’affaires

3. Une entreprise a un BFR de 75 000 € et un chiffre d’affaires annuel de 300 000 €. Calculez son BFR exprimé en nombre de jours de CA.

Correction :

BFR en jours = (75 000 / 300 000) × 365 = 91,25 jours

Exercice 7 : Interprétation d’un BFR négatif

4. Une entreprise de restauration rapide a un BFR de -15 000 €. Est-ce nécessairement une bonne nouvelle ? Pourquoi faut-il rester prudent ?

Correction :

Un BFR négatif peut être une bonne nouvelle à court terme (encaissement immédiat, fournisseurs payés tardivement), mais il peut masquer une fragilité structurelle : faibles marges, dépendance aux délais fournisseurs, modèle économique fragile. Il faut le croiser avec la rentabilité.

👉 Chapitre suivant : l’effet de levier

📖 Retour à la Table des Matières