In diesem neuen Kurs aus dem Vollständiger Leitfaden zur Unternehmensführung, wir werden herausfinden, woraus es besteht Hebelwirkung, mit dem Ziel, uns in die Funktionsweise der allgemeinen Buchhaltung und Unternehmensführung einzuführen.

Dieser Inhalt ist Teil des Kurses „Unternehmensführung für Unternehmer: Ein umfassender Kurs zur besseren Führung Ihres Unternehmens“ finden Sie es auf Tulipemedia.com 💰📈

Allgemeine Definition des Hebels

Leverage bezieht sich auf die Nutzung von Schulden Für Erhöhung der Investitionskapazität eines Unternehmens mit dem Ziel, die Eigenkapitalrendite, also die Rentabilität der Aktionäre, zu verbessern.

Es misst daher die Eigenkapitalrendite im Falle einer Verschuldung und drückt die Auswirkungen aus Rückgriff auf Schulden (Fremdkapital) gegenüber reiner Eigenkapitalfinanzierung.

Dies ist ein zweischneidiges Schwert, denn wenn die Kreditkosten höher werden als die erwartete Gewinnsteigerung durch die Kreditaufnahme, wird der Leverage negativ.

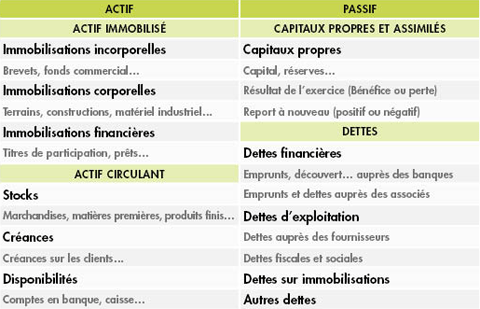

Um das Konzept des Leverage vollständig zu verstehen und da es sich dabei um ein Konzept handelt, das die Rentabilität des Eigenkapitals im Falle von Schulden misst, ist es wichtig, sich die Konzepte von Eigenkapital und Finanzschulden in Erinnerung zu rufen, die zwei Posten auf der Passivseite der Bilanz sind:

Sind Sie Unternehmer und möchten die Kontrolle über Ihre Margen und Ihr Geschäftsmodell zurückgewinnen? Entdecken Sie meine Lösung Ultimatives Business-Dashboard das Ihre Rohbuchhaltungsdaten in Leistungsindikatoren und ein monatliches Dashboard umwandelt.

- Das Eigenkapital, einschließlich des Aktienkapitals, wird von den Gesellschaftern des Unternehmens bereitgestellt.

- Es werden Schulden, auch Finanzschulden, bei Finanzinstituten aufgenommen.

Diese beiden Hauptkategorien, Eigenkapital und Fremdkapital, ermöglichen, wie wir in den vorhergehenden Kapiteln gesagt haben, die Finanzierung des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens des Unternehmens, d. h. seiner Produktionsmittel (Fabrik, Betriebsvermögen, Maschinen usw.) und seiner Waren- und Rohstoffkäufe oder auch seiner Kundenforderungen.

Hier bezeichnen wir diese Vermögenswerte (Anlage- und Umlaufvermögen) als das wirtschaftliche Vermögen des Unternehmens, das natürlich zum Unternehmen gehört.

Bei Schulden, insbesondere bei Finanzschulden (insbesondere langfristigen), handelt es sich um Schulden, die das Unternehmen bei Finanzinstituten aufnimmt. Diese verlangen im Gegenzug die Rückzahlung des geliehenen Betrags zuzüglich Zinsen. Diese Zinsen richten sich nach dem bei der Kreditaufnahme festgelegten Zinssatz und entsprechen somit der Vergütung des Finanzinstituts.

Wie wir in den vorherigen Kapiteln besprochen haben, besteht das Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre schließlich darin, Gewinne zu erwirtschaften, deren Höhe in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wird. Und dieser Gewinn wird sich im Eigenkapital des Unternehmens widerspiegeln, genauer gesagt im Ergebnis.

Wirtschaftliche Rentabilität

Nachdem wir dies nun gut verstanden haben, werden wir herausfinden, was die wirtschaftliche Rentabilität eines Unternehmens, da uns dieses Konzept dann ermöglicht, die Berechnung des Leverage-Effekts zu verstehen.

Die wirtschaftliche Rentabilität misst die Leistung des Unternehmens bei der Nutzung seiner wirtschaftlichen Vermögenswerte (alles, was die Produktion und die Fortführung der Geschäftstätigkeit ermöglicht: Anlagevermögen + Betriebskapitalbedarf). Zur Erinnerung: Der Betriebskapitalbedarf misst den Betrag, den das Unternehmen zur Finanzierung seines Umlaufvermögens (Lagerbestände und Kundenforderungen) benötigt, nach Abzug der kurzfristigen Verbindlichkeiten (z. B. kurzfristige Kredite von Banken oder Lieferanten).

Es gibt zwei Formeln zur Berechnung der wirtschaftlichen Rentabilitätskennzahl:

Französische Version von ROCE

ROCE = EBITDA oder REX / Eigenkapital + langfristige Schulden

Dieses Verhältnis misst die Wirtschaftlichkeit vor Steuern, und unter Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung von Abschreibungen und Rückstellungen. Bei EBITDA werden Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt, während sie bei EBIT berücksichtigt werden (d. h. sie werden von der Berechnungsmethode abgezogen, um die Abschreibung bestimmter Vermögenswerte und die für mögliche Risiken und zu erwartende Aufwendungen «zurückgestellten» Gelder abzubilden).

Internationale Version von ROCE: ROIC (Return on Invested Capital)

Wirtschaftliche Rentabilität = Betriebsgewinn nach Steuern (NOPAT) / investiertes Kapital

In dieser Formel:

- Das investierte Kapital bezeichnet das von den Aktionären bereitgestellte Eigenkapital Und Nettofinanzschulden. Anders ausgedrückt: Hier werden langfristige Ressourcen gebündelt.

Investiertes Kapital = Eigenkapital + Nettofinanzschulden

- Der Nettobetriebsgewinn nach Steuern (NAPOT) bezeichnet den Betriebsgewinn abzüglich der theoretischen Steuer auf diesen Gewinn.

Betriebsergebnis nach Steuern = Betriebsergebnis – (Betriebsergebnis x Steuer)

Die Bedeutung der wirtschaftlichen Rentabilität

ROCE und ROIC bezeichnen dasselbe: wie viel das Unternehmen pro Euro investiertem Kapital verdient.

In der französischen Version wird häufig EBE vor Steuern verwendet, während in der angelsächsischen Version NOPAT nach Steuern bevorzugt wird.

Diese ökonomische Rentabilität spiegelt die wirtschaftliche Effizienz des Unternehmens wider, unabhängig von der Finanzierungsstruktur (Fremd- vs. Eigenkapital).

Die in der angelsächsischen Literatur häufig verwendete Kennzahl «Return on Assets» (ROA) ist ein ähnliches Maß, wird aber anders berechnet (Nettoeinkommen geteilt durch Gesamtvermögen).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ökonomische Rentabilität im Allgemeinen das Verhältnis zwischen dem erzielten Betriebsgewinn und den zur Erzielung dieses Betriebsgewinns mobilisierten Ressourcen misst, ohne zwischen den verschiedenen Quellen der mobilisierten Ressourcen zu unterscheiden.

Eigenkapitalrendite (finanzielle Rentabilität oder ROE)

Ein weiteres wichtiges Konzept, das eng mit dem vorherigen zusammenhängt, ist die finanzielle Rentabilität (ROE, Return on Equity). Sie misst die Rentabilität eines Unternehmens für seine Aktionäre. Dabei wird der Jahresüberschuss im Verhältnis zum Eigenkapital (dem sogenannten Eigenkapital) und nicht mehr im Verhältnis zum gesamten investierten Kapital (Eigenkapital + Fremdkapital) gemessen.

Diese Rentabilität wird wie folgt berechnet:

ROE = Nettogewinn / Eigenkapital.

Dieses Verhältnis ist von zentraler Bedeutung, weil letztendlich, Der Leverage-Faktor steht in Zusammenhang mit der finanziellen Rentabilität. : Genau dies wird durch die Aufnahme von Schulden verstärkt (oder abgeschwächt)., abhängig von der Differenz zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und Fremdkapitalkosten.

Leverage als Maß für die Eigenkapitalrendite

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Leverage-Effekt keinen Einfluss auf die wirtschaftliche Rentabilität hat. Tatsächlich hängt die wirtschaftliche Rentabilität ausschließlich von der Betriebsgewinn aus Wirtschaftsgütern im Vergleich zum gesamten investierten Kapital (Eigenkapital + Schulden)Mit anderen Worten: mit gleicher FinanzierungUnabhängig davon, ob das Projekt ausschließlich durch Anteilseigner, ausschließlich durch Kredite oder durch eine Mischung aus beidem finanziert wird, bleibt das Produktionsvermögen identisch und es erzeugt das gleiche Ergebnis. Die wirtschaftliche Rentabilität bleibt daher unverändert, sobald sie einmal festgelegt ist, unabhängig von der Finanzierungsmethode und bei gleicher Finanzierung.

Andererseits schwankt die Eigenkapitalrendite (ROE) bei der Nutzung von Fremdkapital stark. Durch die Reduzierung des Eigenkapitalanteils bei der Finanzierung und die Einführung von Fremdkapitalkosten verändern wir die Verteilung des Nettogewinns zwischen Anteilseignern und Gläubigern: Ein Teil der Finanzierung des Vermögenswerts wird von den Gläubigern getragen, und die Rentabilität der Anteilseigner (der Nettogewinn im Verhältnis zu ihrer ursprünglichen Investition) soll dann höher sein.

Genau dieser Unterschied macht den Hebeleffekt aus: Es geht nicht darum, die wirtschaftliche Rentabilität in absoluten Zahlen zu steigern, sondern vielmehr darum, die Rentabilität für die Aktionäre zu erhöhen (oder zu verringern).

Mit anderen Worten: Schulden wirken wie ein Multiplikator der finanziellen Rentabilität: Ist die wirtschaftliche Rentabilität höher als die Fremdkapitalkosten, ist der Verschuldungsgrad positiv und die Rentabilität für die Aktionäre steigt. Übersteigen hingegen die Fremdkapitalkosten die wirtschaftliche Rentabilität, ist der Verschuldungsgrad negativ und die Rentabilität für die Aktionäre sinkt.

In diesen Erläuterungen gingen wir davon aus, dass das Unternehmen für dieselbe Investition zwischen zwei Finanzierungsmethoden abwägen muss. In der Praxis haben Unternehmen jedoch manchmal die Wahl zwischen einer reinen Eigenkapitaleinlage (z. B. 100) und einer Einlage von Eigenkapital und Fremdkapital (z. B. 100 + 100). Der Leverage-Effekt kann daher auch die Auswirkungen dieser Fremdfinanzierung messen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die wirtschaftliche Rentabilität in beiden Szenarien im Gegensatz zum vorherigen Beispiel nicht identisch sein wird, da die Investition nicht dieselbe sein wird!

Beispiel

Wenn ein Unternehmen beispielsweise einen Betriebsgewinn nach Steuern von 100 hat und 200 aufgewendet hat, um diesen zu erzielen, dann beträgt seine Rentabilität 100 / 200 = 50%.

Mit anderen Worten: Wenn das Unternehmen 200 investiert (unabhängig von der Finanzierungsmethode), erzielt es ein Ergebnis von 100, ein Ergebnis, das es potenziell wiederholen kann, ohne den gleichen Anfangsbetrag erneut investieren zu müssen, da es sich um eine langfristige Investition handelt, die naturgemäß auf Dauer angelegt ist.

Und hier kommt der Hebel ins Spiel, denn wenn das Unternehmen aus dieser Investition Kapital schlagen möchte, indem es beispielsweise den Anteil verdoppelt, dies aber nicht mit eigenem Geld tun kann oder will, kann es Kredite aufnehmen, um seine Investition zu erhöhen (beispielsweise 400 statt 200) und so die Eigenkapitalrendite dank des sogenannten Hebels zu verbessern. Dabei wird Fremdkapital verwendet, um mehr zu investieren, mit dem letztendlichen Ziel, die Rentabilität für die Aktionäre zu verbessern.

Aber Vorsicht: Dies funktioniert nur, wenn die Kosten für die Kreditaufnahme die erwartete Rentabilität nicht übersteigen, da es sonst zu einem negativen Leverage-Effekt kommt.

Hebelformel

Alles, was wir bisher gesehen haben, führt uns daher zur Formel für den Leverage, die, wie wir uns erinnern, die Eigenkapitalrendite (ROE) im Verhältnis zur Verschuldung misst:

ROE = Wirtschaftliche Rentabilität + (Wirtschaftliche Rentabilität – Fremdkapitalkosten) × Finanzschulden / Eigenkapital

Dies ist die offizielle Formel, und wir werden später in diesem Kurs die Möglichkeit haben zu verstehen, wie wir aus der Formel für die finanzielle Rentabilität (Nettoeinkommen / Eigenkapital) zu dieser Formel gelangen.

In der Zwischenzeit wollen wir diese Formel gemeinsam aufschlüsseln, damit wir sie vollständig verstehen:

- Zunächst betrachten wir die wirtschaftliche Rentabilität (z. B. 10%). Sie ist, wie wir uns erinnern, das Verhältnis zwischen dem Betriebsgewinn nach Steuern und dem zur Erzielung dieses Ergebnisses investierten Kapital. Es handelt sich um die Rendite des Wirtschaftsvermögens, unabhängig von jeglicher Finanzierung.

- Von dieser wirtschaftlichen Rentabilität werden die Fremdkapitalkosten abgezogen. Dies ermöglicht ein positives Ergebnis, wenn die Rentabilität höher ist als die Fremdkapitalkosten, oder ein negatives Ergebnis, wenn die Rentabilität niedriger ist als die Fremdkapitalkosten. Auf diese Weise lässt sich die Mehrleistung im Vergleich zu den Kosten der Fremdfinanzierung messen.

- Dieses Ergebnis wird mit dem Verhältnis zwischen Finanzschulden und Eigenkapital multipliziert: Mit diesem Verhältnis lässt sich das „Gewicht“ der Schulden im Verhältnis zu den von den Aktionären bereitgestellten Mitteln messen. Je höher die Fremdkapitalaufnahme eines Unternehmens im Verhältnis zum Eigenkapital ist, desto stärker ist der Leverage-Effekt.

- Und wir addieren all dies zur grundlegenden wirtschaftlichen Rentabilität, denn tatsächlich stellt die wirtschaftliche Rentabilität bereits die grundlegende Leistung des wirtschaftlichen Vermögenswerts für die Aktionäre dar, wenn das Unternehmen keine Schulden macht. Diese Addition ermöglicht es uns also, den Gewinn (oder Verlust!) hinzuzufügen, der durch den Leverage-Effekt verursacht wird.

- Das Ergebnis dieser Formel ergibt daher die endgültige Eigenkapitalrendite (ROE).

Es kommt alles auf die Unterschied zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und den „Kosten der Schulden“, also die Differenz zwischen der Rendite des Wirtschaftsguts und dem Zinssatz.

Positive Hebelwirkung

Wenn die wirtschaftliche Rentabilität übersteigt den Zinssatz, dann können wir überlegen sich noch mehr verschulden, weil die Eigenkapitalrendite umso höher ausfällt: Tatsächlich, da die Unterschied zwischen wirtschaftliche Rentabilität und Fremdkapitalkosten sind positiv, und dass dieser positive Wert mit dem Verhältnis von Finanzschulden zu Eigenkapital multipliziert wird, das im Falle von Schulden höher ist als im Falle einer Finanzierung nur durch Eigenkapital, erhöht dies den Wert der Eigenkapitalrendite, wenn wir die Formel sorgfältig analysieren.

Negative Hebelwirkung

Umgekehrt, wenn die wirtschaftliche Rentabilität niedriger ist als der Zinssatz, führt die Formel zu ein negativer Wert in Höhe der Differenz zwischen den beiden, und wenn wir uns weiter verschulden, wird das Verhältnis Finanzschulden / Eigenkapital (die umso größer sein wird, je mehr Schulden man macht) gehen multiplizieren Sie diesen negativen Wert, und dieser negative Wert, umso höher, wird reduzieren die anfängliche wirtschaftliche Rentabilität, immer gemäß der Formel. In diesem speziellen Fall ist der Hebel also negativ und vervielfacht die Verluste.

Unnötige Hebelwirkung

Selbst wenn der Leverage-Effekt im Falle von Schulden positiv wäre, muss man bedenken, dass dies alles sehr theoretisch ist, denn in Wirklichkeit Dieser Hebel wird positiv sein, vorausgesetzt, dass die wirtschaftliche Rentabilität gleich bleibt, wenn mehr investiert wird, oder in der Praxis kann es vorkommen, dass ein Wirtschaftsgut erfordert keine zusätzlichen Investitionen, und dass Schulden einfach unnötig sind.

Beispielsweise kann der Markt möglicherweise nicht die doppelte Produktion aufnehmen (z. B. bei Investitionen in die Eröffnung eines zweiten Restaurants, das mit dem ersten identisch ist, im selben Einzugsgebiet, wodurch sich der Kundenstamm wahrscheinlich nicht verdoppeln würde) oder die Skaleneffekte können eine Obergrenze erreichen (z. B. erfordert eine höhere Produktion die Einstellung von mehr Personal und den Kauf von mehr Maschinen, was eine weitere Senkung der Stückkosten verhindert. In diesem Fall kann die prozentuale wirtschaftliche Rentabilität stagnieren oder sinken. Das absolute Ergebnis kann jedoch höher bleiben, was die zusätzlichen Investitionen rechtfertigen kann, selbst wenn der Hebel weniger wichtig oder riskanter wird).

All dies erinnert uns daran, dass erhöhte Investitionen nicht zwangsläufig zu derselben wirtschaftlichen Rentabilität führen. Führt die Verschuldung zu einer Verringerung dieser Rentabilität, stehen möglicherweise keine zusätzlichen rentablen Projekte mehr zur Finanzierung zur Verfügung. Schulden sind dann nutzlos, da sie keinen Mehrwert schaffen. Anders ausgedrückt: Schulden sind nur dann sinnvoll, wenn neue rentable Projekte finanziert werden können. Andernfalls belasten sie lediglich die Finanzstruktur, ohne die Leistung zu verbessern.

Hebelwirkung und Verteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital

Das Problem, das wir gerade angesprochen haben, zeigt uns, dass der „reine“ Hebeleffekt letztlich für dieselbe Investition gemessen wird, durch einen einfachen Vergleich der Verteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital.

Wenn das Unternehmen ein größeres Projekt plant, das hauptsächlich nur durch zusätzliches Fremdkapital finanziert werden kann (was in der Praxis häufig der Fall ist), kann zwar eine Art Hebelwirkung berechnet werden, diese Maßnahme ist jedoch weniger streng, da die wirtschaftliche Rentabilität des Projekts mit der Höhe der Investition variieren kann.

Mit anderen Worten:

- Der „klassische“ Hebeleffekt wird auf eine identische Anlage, nur mit einer anderen Verteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Wir gehen daher davon aus, dass wir zwischen einer Einbringung von Eigenkapital durch die Gesellschafter oder Fremdkapital vermitteln müssen.

- Bei größeren Projekten kann dies jedoch nur durch Fremdkapital geschätzt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die wirtschaftliche Rentabilität mit der Größe des Projekts variieren kann. Der Leverage-Faktor ist nicht unbedingt mit dem Basisszenario vergleichbar..

Beispiele für Hebelwirkung

Beispiel für positive Hebelwirkung

Um diese Konzepte besser zu verstehen, betrachten wir ein sehr vereinfachtes Beispiel. Nehmen wir an, ein Unternehmen hat eine wirtschaftliche Rentabilität von 15%. Mit anderen Worten: Für 100 €, die in seine Wirtschaftsgüter (Fabrik, Maschine usw.) investiert wurden, beträgt der Betriebsgewinn nach Steuern 15 €. Nehmen wir also an, das Unternehmen hat bereits 100 € aus eigenen Mitteln, d. h. durch die Kapitaleinlagen seiner Aktionäre, investiert. Es hat somit einen Gewinn von 15 € erwirtschaftet.

Nehmen wir nun an, das Unternehmen leiht sich weitere 100 € zu einem Zinssatz von 101TP6Billionen €. Diese Neuinvestition bringt dem Unternehmen ebenfalls 15 € ein (100 1TP6Billionen €). Da es jedoch 10 € Zinsen an die Bank zahlen muss, beträgt der Nettogewinn aus der Verschuldung 5 €.

Dank des Leverage-Effekts profitieren die Aktionäre somit von einer zusätzlichen, durch Fremdkapital finanzierten Rentabilität, da die Kapitalrendite (15 %) höher ist als die Fremdkapitalkosten (10 %).

Hier sind die durch die Verschuldung erzielten Gewinne höher als die Kosten der Verschuldung (15 € gegenüber 10 €, also ein Kapitalgewinn von 5 €), sodass der Hebeleffekt erfreulicherweise positiv ist.

Wenn wir die beiden Szenarien mit und ohne Schulden vergleichen, ergibt sich Folgendes:

Schuldenfrei:

- Eigenkapital = 100 €

- Wirtschaftsvermögen = 100 €

- Nettoergebnis = 15 €

- Wirtschaftliche Rentabilität = 15%

- Eigenkapitalrendite (ROE) = 15 %

Zur Information: ROE misst den Nettogewinn im Verhältnis zum Eigenkapital und somit letztlich die Rentabilität für die Aktionäre.

Die wirtschaftliche Rentabilität misst die wirtschaftliche „Leistung“ des Unternehmens als Ganzes (und nicht nur die Rentabilität der Aktionäre) und wird, wie wir zuvor gesehen haben, durch Division des Betriebsgewinns nach Steuern (also Gewinn + Steuern) durch die Investition (also Eigenkapital + Finanzschulden, d. h. alles, was die Produktionsmittel finanziert) ermittelt.

Bei 100 € Schulden:

- Eigenkapital = 100 €

- Schulden = 100 €

- Zinssatz = 10% oder 10 €

- Gesamtes Wirtschaftsvermögen = 200 €

- Wirtschaftliche Rentabilität = 15%

- Betriebsgewinn nach Steuern = 15% * 200€ = 30€

- Zinsen = –10 €

- Nettoergebnis = 20 €

- Also ROE = 20 %

Dieses Beispiel zeigt, dass Fremdkapital zwar die Eigenkapitalrendite steigern kann, aber auch das Risiko erhöht: Würde die wirtschaftliche Rendite unter die Fremdkapitalkosten fallen, würde der Verschuldungsgrad negativ, was uns zum nächsten Beispiel bringt.

Beispiel für einen negativen Leverage

Stellen wir uns dasselbe Unternehmen vor, diesmal jedoch mit einer geringeren wirtschaftlichen Rentabilität, sagen wir 5 %.

Schuldenfrei:

- Eigenkapital = 100 €

- Betriebsergebnis nach Steuern = 5 €

- Eigenkapitalrendite (ROE) = 5 %

Mit Schulden:

Das Unternehmen beschließt, 100 € zu einem Zinssatz von 10 % zu leihen.

- Eigenkapital = 100 €

- Schulden = 100 €

- Zinssatz = 10% oder 10 €

- Gesamtes Wirtschaftsvermögen = 200 €

- Wirtschaftliche Rentabilität = 5% statt 15% im vorherigen Beispiel.

- Betriebsgewinn nach Steuern = 5% * 200€ = 10€

- Zinsen = –10 €

- Nettoergebnis = 0 €

- Also ROE = 0 %

Abschluss

Da in diesem Fall die wirtschaftliche Rentabilität (5 1TP6B) niedriger ist als die Fremdkapitalkosten (10 1TP6B), ist der Leverage-Effekt negativ. Die Schulden haben die Rentabilität für die Aktionäre zerstört. Ohne Schulden hätten sie 5 1TP6B verdient, am Ende bleiben sie bei 0 1TP6B.

Demonstration der Hebelformel

Um die Logik vollständig zu begreifen und die Hebelformel zu verstehen, ist es wichtig, die Formel zu dekonstruieren, um ihre Einzelheiten zu verstehen.

Zur Erinnerung: Die vollständige Formel für den Hebeleffekt lautet wie folgt:

ROE = Wirtschaftliche Rentabilität + (Wirtschaftliche Rentabilität – Fremdkapitalkosten) × Finanzschulden / Eigenkapital

Mit dieser Formel können Sie zwei identische Investitionsszenarien vergleichen, jedoch mit einer unterschiedlichen Verteilung zwischen Fremd- und Eigenkapital.

Um diese Formel zu demonstrieren, beginnen wir erneut mit der einfachen Formel, die wir bereits zu Beginn dieses Kurses angegeben haben und die wie folgt lautet:

ROE = Nettogewinn / Eigenkapital.

Wir beginnen immer mit dieser einfachsten Formel. Sie definiert die Eigenkapitalrendite (ROE) als das Verhältnis von Nettogewinn zu Eigenkapital (ROE = Nettoeinkommen / Eigenkapital). Dies ist die grundlegende, universelle Definition, die in allen Fällen funktioniert.

Um die Rolle der Verschuldung besser zu verstehen, ist es interessant, diese Formel weiterzuentwickeln, indem man die wirtschaftliche Rentabilität (ER) des finanzierten Vermögenswerts und die Kosten der Verschuldung einbezieht. Diese Entwicklung ermöglicht es, die sogenannte "Hebelwirkungsformel" zu erhalten, die hervorhebt wie die Differenz zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und Fremdkapitalkosten die Eigenkapitalrendite je nach relativer Gewichtung der Fremdkapitalkosten erhöht (oder verringert) (Schulden/Eigenkapital).

Das Interesse dieser entwickelten Formel besteht nicht darin, die einfache Formel zu ersetzen, sondern die konkrete Wirkung der Finanzierungsstruktur sichtbar machen : es ermöglicht somit Vergleichen Sie zwei Szenarien mit identischer Gesamtinvestition Aber eine andere Verteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapitalund zu sehen Unter welchen Bedingungen verbessert die Verschuldung tatsächlich die Rentabilität für die Aktionäre?.

Doch wie kommen wir zu dieser Formel? Das werden wir gleich sehen.

Dabei gehen wir von der einfachen Formel der Eigenkapitalrendite, auch finanzielle Rentabilität genannt, und ROE (Return on Equity) aus:

ROE = Nettogewinn / Eigenkapital.

Nun wissen wir, dass der Nettogewinn nichts anderes ist als der Betriebsgewinn abzüglich Steuern und Zinsen. Das bedeutet also:

ROE = (Betriebsgewinn – ix D) / Eigenkapital

Dabei ist i der Zinssatz und D die Höhe der Schulden.

Um nun die endgültige Formel für den Leverage-Effekt zu erhalten, müssen wir die obige Formel weiterentwickeln, indem wir die Berechnung des Betriebsergebnisses detailliert beschreiben. Dazu verwenden wir eine andere Formel, nämlich die der wirtschaftlichen Rentabilität (ER). Diese entspricht, wie wir uns erinnern, folgender Formel:

RE = Betriebsergebnis nach Steuern / (Eigenkapital + Eigenkapital + D)

Lassen Sie uns nun den Betriebsgewinn nach Steuern isolieren:

Betriebsgewinn nach Steuern = RE x (Eigenkapital + D)

Daher können wir dieses Detail in die Formel für die Eigenkapitalrendite einfügen:

ROE = RE x (Eigenkapital + D) – ix D / Eigenkapital

Wir entwickeln:

ROE = RE x Eigenkapital + RE x D – ix D / Eigenkapital

Wir faktorisieren die Schulden D:

ROE = RE x Eigenkapital + D x (RE – i) / Eigenkapital

Dann teilen wir den Bruch in mehrere Teilbrüche auf, die den gleichen Nenner wie Eigenkapital haben:

ROE = (RE x Eigenkapital / Eigenkapital) + (D x (RE – i) / Eigenkapital)

Und schließlich vereinfachen wir den ersten Term (weil Eigenkapital / Eigenkapital = 1) und erhalten die entwickelte Formel für den Leverage-Effekt:

ROE = RE + (RE – i) x D / Eigenkapital

Was in gutem Französisch so viel heißt wie:

ROE = Wirtschaftliche Rentabilität + (Wirtschaftliche Rentabilität – Fremdkapitalkosten) × Finanzschulden / Eigenkapital

Und diese Formel ermöglicht es uns daher, wie in den in diesem Artikel angeführten Beispielen, mehrere Szenarien der Verteilung zwischen Fremd- und Eigenkapital für dieselbe Investition zu vergleichen.

Fazit zum Hebel

Hebelwirkung ist ein mächtiger Mechanismus zum Verständnis wie Fremdfinanzierung funktioniert kann verwandeln die Eigenkapitalrendite. Es ändert nicht die wirtschaftliche Rentabilität des Vermögenswerts selbst, sondern fungiert als Verstärker der Aktionärsrentabilität : nach oben, wenn die wirtschaftliche Rentabilität die Kosten der Schulden übersteigt, und andernfalls nach unten.

In der Praxis bedeutet dies, dass Schulden können eine große Chance für Wachstum sein, aber auch ein reales Risiko, wenn sich das Unternehmen für unrentable oder unsichere Projekte verschuldet.

Daher ist die Fremdfinanzierung an sich weder gut noch schlecht: Es handelt sich um ein Instrument, dessen Wirksamkeit vom wirtschaftlichen Kontext, der Solidität der finanzierten Projekte und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zu verwalten, abhängt.

Zusammenfassend sollten Sie sich drei wesentliche Ideen merken:

- Ausgangspunkt bleibt die wirtschaftliche Rentabilität: Ohne rentable Projekte sind Schulden nutzlos.

- Der Leverage-Effekt wirkt sich nur auf die finanzielle Rentabilität (ROE) aus, die hier auch als Eigenkapitalrendite bezeichnet wird, also auf das, was die Aktionäre verdienen.

- Wie jeder Hebel kann er eine positive Bewegung verstärken … oder eine negative Situation verschlimmern.

Dieser Kurs ist nun beendet und wir sehen uns bald zu neuen Schulungen zum Thema Management und Unternehmertum!

👉 Nächstes Kapitel: Schuldenquote und finanzielle Autonomie.

📖 Zurück zum Inhaltsverzeichnis