Willkommen zu diesem neuen Kurs der Vollständiger Leitfaden zur Unternehmensführung. Auf geht's lernen die Vorstellungen von Betriebskapital (WC) und Betriebskapitalbedarf (WCR), Anfängerniveau, mit dem Ziel, uns in die Funktionsweise der allgemeinen Buchhaltung und Unternehmensführung einzuführen.

Dieser Inhalt ist Teil des Kurses „Unternehmensführung für Unternehmer: Ein umfassender Kurs zur besseren Führung Ihres Unternehmens“ finden Sie es auf Tulipemedia.com 💰📈

Wir haben im vorigen Kapitel gelernt Woraus bestand eine Bilanz?. Hier werden wir diese berühmte Einschätzung verwenden, um zwei sehr wichtige Begriffe zu entdecken, die wir verstehen müssen Unternehmensfinanzierung : DER Betriebskapitalund die Betriebskapitalbedarf.

Dies sind Begriffe, die Banker, Finanziers und Buchhalter sehr gut verstehen, und als Entscheidungsträger werden Sie im Laufe Ihres Berufslebens wahrscheinlich aufgefordert, diese Kennzahlen zu erklären. Deshalb ist es sehr wichtig, sie zu integrieren und zu verstehen.

Verwendungen und Ressourcen der funktionalen Bilanz

Die Konzepte des Betriebskapitals und des Betriebskapitalbedarfs sind eng mit dem Verständnis der Bilanz verknüpft, und insbesondere mit dem Konzept des Eigenkapitals des so genannten Funktionsbewertung eines Unternehmens.

DER Funktionsbewertung ist ein Neuinterpretation der klassischen Bilanz, wir werden jedoch im Detail auf die genaue Definition einer Funktionsbilanz und den Unterschied zur Bilanzbilanz zurückkommen.

Sind Sie Unternehmer und möchten die Kontrolle über Ihre Margen und Ihr Geschäftsmodell zurückgewinnen? Entdecken Sie meine Lösung Ultimatives Business-Dashboard das Ihre Rohbuchhaltungsdaten in Leistungsindikatoren und ein monatliches Dashboard umwandelt.

Unterschied zwischen Bilanzbilanz und Funktionsbilanz

🧾 1. Die Bilanz

- Erstellt nach Rechnungslegungsstandards (PCG in Frankreich),

- Klassifiziert nach der Erhöhung der Liquidität auf der Aktivseite und der Erhöhung der Verbindlichkeiten auf der Passivseite,

- Wird hauptsächlich für die allgemeine Buchhaltung, Gewinn- und Verlustrechnung sowie steuerliche/rechtliche Verpflichtungen verwendet.

📊 2. Die Funktionsbewertung

- Wirtschaftliche und finanzielle Vertretung des Unternehmens;

- Positionen werden entsprechend ihrer Funktion im Betriebszyklus neu klassifiziert: Investition, Betrieb, Finanzierung;

- Ermöglicht eine Analyse der Finanzstruktur, Autonomie und Bilanz des Unternehmens.

So gelangen Sie von einer Bilanz zu einer Funktionsbilanz

Um den Übergang von der Bilanz zur Funktionsbilanz so einfach wie möglich zu gestalten, erfolgt die Umgliederung der Bilanzaktiva hauptsächlich durch:

- Der Vermögenswert, der im Allgemeinen als «Nutzungen» bezeichnet wird und Folgendes umfasst:

- Anlagevermögen die im Allgemeinen umbenannt wird «"Sichere Arbeitsplätze"» ;

- "Aktive operative Arbeitsplätze"« oder «Betriebliches Umlaufvermögen», das hauptsächlich Vorräte und Forderungen umfasst; ;

- die «nicht betriebsnotwendigen kurzfristigen Vermögenswerte», die hauptsächlich aus nicht betriebsnotwendigen Forderungen bestehen; ;

- Dort aktives Finanzwesen (Bargeld, Bargeldvorräte, marktgängige Wertpapiere usw.); ;

- Die Verbindlichkeiten, die im Allgemeinen als «Ressourcen» bezeichnet werden und Folgendes umfassen:

- DER Aktienkapital und das langfristige finanzielle Schulden die als «Stabile Ressourcen» eingestuft werden; ;

- DER kurzfristige operative Verbindlichkeiten was Folgendes umfasst Lieferantenschulden, Steuer- und Sozialversicherungsschulden (ohne Gewinnsteuer), passive Rechnungsabgrenzungsposten; ;

- Nicht-operative kurzfristige Verbindlichkeiten, zu denen nicht-operative kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und nicht-operative abgegrenzte Erträge gehören; ;

- Dort passives Treasury (Überziehungskredite, laufende Bankdarlehen, sonstige kurzfristige Finanzierungen).

In der funktionalen Bilanz haben wir daher die Jobs (die den Aktiva der Bilanz entsprechen) und die Ressourcen (Bilanzverbindlichkeiten). Um besser zu verstehen, was Betriebskapital ist, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es eine Eigenkapital zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, und dass Verbindlichkeiten Finanzierung Vermögenswerte (also in der Sprache der funktionalen Bilanz: Ressourcenfinanzierungsjobs).

Wir hatten dies gesehen in das vorherige Kapitel, aber es ist immer gut, sich auf dieser Lernstufe daran zu erinnern. In der Praxis wird dieses Prinzip der Finanzierung von Vermögenswerten durch Verbindlichkeiten durch den Existenzgrund eines Unternehmens und die Art und Weise, wie es aus finanzieller Sicht operiert, verwirklicht.

Tatsächlich ist es das Ziel eines Unternehmens, Gewinne zu erzielen, und um dies zu erreichen, sie wird Kapital verwenden (z.B. von Partnern zur Verfügung gestelltes Geld), das in den Verbindlichkeiten enthalten ist und Dies sind Ressourcen zur Finanzierung von Ausrüstung, Mitarbeitern, Patenten usw., die wir im Vermögen finden und die somit Arbeitsplätze sind.

Ziel der Stellenausschreibung ist es, Gewinn generieren, die wir dann in die Verbindlichkeiten eintragen, in Form von Eigenkapital Nettoergebnis, und die letztendlich als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt oder an das Unternehmen zurückgegeben werden.

Es gibt also eine Art endlosen Kreislauf des Geldumlaufs im Unternehmen, was uns zu den Begriffen Betriebskapital und Betriebskapitalbedarf führt. Doch bevor wir uns mit der Materie befassen, lernen wir zunächst, die Konten danach zu klassifizieren, ob sie sich auf den Betriebszyklus (d. h. alles, was im Rahmen der aktuellen Geschäftstätigkeit des Unternehmens kurzfristig zirkuliert) oder auf den langfristigen Zyklus (d. h. die dauerhaften Elemente im Zusammenhang mit Investitionen, stabiler Finanzierung und der Unternehmensstruktur) beziehen.

Verbindlichkeiten: kurzfristige und langfristige Mittel in der Bilanz

Im Passivteil der Bilanz werden zwei Arten von Ressourcen unterschieden. Zum einen die Aktienkapital, die von den Gesellschaftern einer Gesellschaft eingebracht werden, und andererseits die Schulden, wobei es sich dabei vor allem um von Banken gewährte Kredite, aber beispielsweise auch um Lieferantenschulden handelt.

Was die Unterscheidung zwischen Aktienkapital und Fremdkapital durch Kredit betrifft, sprechen viele Unternehmer von einer Entwicklung durch Kapitalbeschaffung (also durch die Einbringung von Aktionären in das Unternehmen und damit in das Aktienkapital) oder durch Fremdkapital (über ein Kreditinstitut, das dann mit Zinsen zurückgezahlt werden muss).

Wenn ein Unternehmensleiter Kredite aufnehmen möchte, um seine Entwicklung zu finanzieren und die sogenannte Hebelwirkung zu nutzen (ein Konzept, das wir im nächsten Teil des Leitfadens besprechen werden), analysiert die Bank die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen (Zahlungsfähigkeit). Diese Finanzanalyse kann zu Ablehnungen führen, und die Gründe werden von Unternehmern oft missverstanden. Genau dies ist der Zweck dieses Leitfadens, der die Unternehmensfinanzierung populär machen und Antworten und mögliche Lösungen für diese Art von Problemen bieten soll.

Um zum Passiv zurückzukehren, unterscheiden wir daher Aktienkapital, was bedeutet eine langfristige Ressource von den Partnern bereitgestellt und Schulden, die zerfallen sowohl bei langfristigen als auch bei kurzfristigen RessourcenDazu gehören:

- stabile Ressourcen oder langfristige Ressourcen oder dauerhaftes Kapital, wie etwa mittel- oder langfristige Bankdarlehen;

- oder instabile bzw. kurzfristige Ressourcen, wie etwa Lieferantenschulden, Steuer- und Sozialversicherungsschulden oder Liquiditätsfazilitäten (wie etwa Kontokorrentkredite).

Kurzfristige Ressourcen sind das, was wir nennen kurzfristige Verbindlichkeiten (Lieferantenverbindlichkeiten, Sozialversicherungsbeiträge, Umsatzsteuer, Liquiditätsverbindlichkeiten usw.). Diese Verbindlichkeiten sind naturgemäß instabil oder kurzfristig, da sie – anders als beispielsweise Aktienkapital oder Bankkredite – nicht auf langfristige Nutzung ausgelegt sind. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind beispielsweise Bestellungen bei Lieferanten, die relativ schnell bezahlt werden müssen. Liquiditätsverbindlichkeiten (wie etwa Kontokorrentkredite) sind eine Form der Bankfinanzierung, die nicht auf langfristige Nutzung ausgerichtet ist.

Daher ist es in diesem Stadium wichtig zu verstehen, dass es Auf der einen Seite stehen das Aktienkapital und ein Teil der Finanzverbindlichkeiten, die die sogenannten stabilen Ressourcen darstellen., Und Auf der anderen Seite stellen vor allem Lieferantenverbindlichkeiten sowie Steuer- und Sozialversicherungsschulden und auch kurzfristige Finanzverbindlichkeiten instabile Ressourcen dar.Genau diese Unterscheidung ermöglicht es uns, das sogenannte Betriebskapital zu berechnen und zu verstehen.

Stabile und instabile Arbeitsplätze in der Funktionsbilanz

In der funktionalen Bilanz wird das Anlagegut dann, wie wir vorhin schon sagten, nach dem benannt, was wir "Verwendungen" nennen, die zusammenfassen was das Unternehmen mit seinen Ressourcen macht, worin es investiert. Mit anderen Worten: Arbeitsplätze beziehen sich darauf, was das Unternehmen mit seinem Geld macht.

Wie schon bei den Passiva unterscheiden wir auch bei der Aktivseite zwei Hauptkategorien der Beschäftigung:

✅ Stabile Arbeitsplätze (oder Anlagevermögen): Dies sind nachhaltige Investitionen, die mehrere Jahre im Unternehmen bleiben sollen. Dazu gehören beispielsweise:

- Der Geschäftsfonds

- Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

- Patente, Software, Gebäude …

🔁 Instabile Arbeitsplätze (oder Umlaufvermögen): Dies sind Elemente, Kurzzyklus, die sich regelmäßig ändern:

- Der Bestand an Waren oder Rohstoffen

- Verfügbares Bargeld (auf der Bank oder an der Kasse)

- Forderungen (was Kunden dem Unternehmen schulden)

Lass uns noch einmal anfangen das Beispiel aus der letzten Übung des vorherigen Kurses zur Bilanz um den Unterschied zwischen stabil und instabil zu verstehen:

| FUNKTIONSANALYSE – Grundstruktur | |

|---|---|

| AKTIV | PASSIV |

| Anlagevermögen • Betriebsvermögen: 10 000 € • Maschine: 5 000 € |

Permanentes Kapital • Aktienkapital: 10 000 € • Bankkredit (langfristig): 5 000 € |

| Aktuelle Betriebsvermögen • Waren (Lagerbestand): 4 000 € |

Betriebsverbindlichkeiten • Lieferantenschulden: 3 000 € |

| Aktive Finanzverwaltung • Bankguthaben: 3 000 € (VMP, Kasse…) |

Passives Treasury (Überziehungskredite, kurzfristige Darlehen…) |

| Gesamtvermögen = 22 000 € | Gesamtverbindlichkeiten = 22 000 € |

Struktur der Funktionsanalyse:

- Blau → Stellenangebote und Ressourcen stabil (langfristig)

- GELB → Zyklus Betrieb (Betriebskapitalbedarf)

- Grün → Aktive Finanzverwaltung (verfügbares Bargeld)

- Rot → Passives Treasury (kurzfristige Finanzverbindlichkeiten)

Demnächst verfügbar: Berechnung des Betriebskapitals, des Nettobetriebskapitalbedarfs und des Netto-Cashflows.

Nachdem wir nun den feinen Unterschied zwischen stabilen und instabilen Ressourcen sowie stabilen und instabilen Verwendungszwecken verstanden haben, können wir definieren, was Betriebskapital ist.

Betriebskapital (WC): Was ist das?

Bevor wir weitermachen und allgemeiner erklären, was Betriebskapital bedeuten kann, lassen Sie uns zunächst die allgemeine Definition und die Berechnungsmethode überprüfen:

Working Capital (WC) ist das Unterschied zwischen stabilen Ressourcen (auch permanentes Kapital genannt) und stabile Arbeitsplätze (oder Anlagevermögen).

Betriebskapital = Stabile Ressourcen – Stabile Arbeitsplätze

Doch was stellt die aus dieser Berechnung resultierende Zahl dar? Welchen Aufschluss über die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens gibt uns die Differenz zwischen stabilen Ressourcen und stabilen Arbeitsplätzen?

Tatsächlich entspricht das Ergebnis dieser Differenz (stabile Ressourcen – stabile Arbeitsplätze) einem finanzielle Sicherheitsmarge, das ich sehr schrittweise analysieren werde, damit das Konzept gut verständlich ist:

- Der FR ist ein Wert (hoffentlich positiv) und der verfügbarer Überschuss an langfristigen Ressourcen (Aktienkapital, Rücklagen, langfristige Darlehen usw.) Sobald nachhaltige Investitionen finanziert sind (Maschinen, Betriebsvermögen, Räumlichkeiten usw.);

- Bisher verstehen wir, dass dies die Unterschied zwischen stabilen Ressourcen (passiv) und sichere Arbeitsplätze (auf der Aktivseite). Da stabile Ressourcen stabile Arbeitsplätze finanzieren, stellt die verbleibende Differenz (die hoffentlich positiv ist) einen finanziellen Überschuss dar.

- Diese finanzielle Sicherheitsmarge – das sogenannte Working Capital – ermöglicht es dem Unternehmen dann, einen Teil des Umlaufvermögens finanzieren (die berüchtigten unsicheren Jobs), wie etwa Aktien, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder Bargeld, die ganz oder teilweise bereits durch kurzfristige Verbindlichkeiten finanziert sind.

- Bezüglich dieses kurzfristigen Vermögenswerts gilt Folgendes: Wenn ein Unternehmen Waren kauft oder auf Zahlungen von Kunden wartet, werden die Beträge, die sich auf diese Transaktionen beziehen, in den kurzfristigen Vermögenswerten berücksichtigt, und Diese Beträge stellen einen Finanzierungsbedarf dar. (um Waren zu kaufen oder um die Zeit bis zur Zahlung durch einen Kunden zu überbrücken).

- Dies jedoch Das Umlaufvermögen ist in der Regel bereits teilweise durch kurzfristige Verbindlichkeiten finanziert. (die berühmten kurzfristigen Schulden, typischerweise Lieferantenschulden). Wenn wir beispielsweise Waren kaufen, haben wir in der Regel eine Vorlaufzeit vom Lieferanten, die es uns ermöglicht, diese Waren zu beschaffen. Diese Vorlaufzeit vom Lieferanten ermöglicht es uns, diesen Kauf in gewisser Weise zu finanzieren, indem das Unternehmen die Waren an den Endkunden weiterverkauft und dabei, wenn möglich, einen Kapitalgewinn erzielt.

- In der Praxis sind jedoch kurzfristige Verbindlichkeiten (hauptsächlich Lieferantenschulden) ermöglicht keine vollständige Finanzierung des Umlaufvermögens, insbesondere wenn das Unternehmen viele Waren kauft und lange braucht, um sie weiterzuverkaufen (um ein sehr einfaches Beispiel zu nennen).

- Da die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht ausreichen, um das gesamte Umlaufvermögen zu finanzieren, Es ist genau der Betriebsmittelfonds (von dem wir hoffen, dass er ausreicht), der den Restbetrag abdecken wird, der finanziert werden muss.

Zusammenfassend lässt sich sagen: instabile Ressourcen auf der Passivseite der Bilanz (wie insbesondere Lieferantenschulden, die im Wesentlichen kurzfristige Schulden sind) sollen bereits alle oder einen Teil der prekären Arbeitsplätze finanzieren. Da dies jedoch im Allgemeinen nicht ausreicht, insbesondere wenn das Unternehmen eine wachsende oder sehr aktive Tätigkeit hat, Wir stützen uns auf Betriebskapital (das den stabilen Ressourcen abzüglich des Anlagevermögens entspricht, also gewissermaßen den «immer verfügbaren stabilen Ressourcen»), um den «zu finanzierenden Restbetrag» auszugleichen.», Und dieser „zu finanzierende Rest“ ist genau der Betriebskapitalbedarf, was uns zum nächsten Punkt bringt.

Betriebskapitalbedarf (WCR)

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) wird wie folgt berechnet:

Betriebskapitalbedarf (WCR) = Umlaufvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten)

Es stellt den Betrag dar, den das Unternehmen zur Finanzierung seines Umlaufvermögens (unbeständige Verwendungen) abzüglich der kurzfristigen Ressourcen und ohne Berücksichtigung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten benötigt.

Tatsächlich haben wir gerade gesagt, dass instabile Ressourcen im Allgemeinen nicht ausreichen, um instabile Arbeitsplätze zu finanzieren. Und dieser „Mangel“ wird genau durch den Betriebskapitalbedarf materialisiert, also das Geld, das fehlt, um instabile Arbeitsplätze zu finanzieren, und das das Betriebskapital (was von den langfristigen Ressourcen übrig bleibt, sobald sie stabile Arbeitsplätze gedeckt haben) finanzieren wird.

Mit anderen Worten: Ein gesundes Unternehmen sollte idealerweise über ein Betriebskapital ≥ WCR verfügen, um dieses WCR ganz einfach finanzieren zu können.

Und schließlich, was übrig bleibt, wenn das Betriebskapital den Betriebskapitalbedarf nicht mehr deckt, wird einfach „zusätzliches“ Geld sein, das dann das darstellen kann, was wir das nennen Netto-Cashflow.

Zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gehören alle Schulden, die innerhalb eines Jahres (oder weniger als einem Jahr) zurückzuzahlen sind:

- Betriebliche Verbindlichkeiten (im Zusammenhang mit dem Betriebszyklus), die in die Berechnung einbezogen werden:

- Lieferanten

- Zu zahlende Ausgaben (Gehälter, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge)

- Sonstige betriebliche Verbindlichkeiten

- Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt):

- Bankkredite mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr

- Banküberziehungen

- Kurzfristiger Anteil an langfristigen Schulden

In der traditionellen Buchhaltung erscheinen all diese Schulden unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten., Bei der Berechnung des Betriebskapitals werden kurzfristige Finanzverbindlichkeiten nicht berücksichtigt, da wir uns hier nur für Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem operativen Geschäft und nicht für Fremdfinanzierungen interessieren.

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sind externe Ressourcen und verringern daher nicht den Bedarf an operativer Finanzierung.

Deshalb lautet die Formel für den Betriebsmittelbedarf (WCR):

Betriebskapitalbedarf (WCR) = Umlaufvermögen − Operative kurzfristige Verbindlichkeiten

Mit Operative kurzfristige Verbindlichkeiten = Kurzfristige Verbindlichkeiten – Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten

Zusammenfassend:

- Kurzfristige Verbindlichkeiten (Rechnungslegung) = Operative Verbindlichkeiten + Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

- Kurzfristige Verbindlichkeiten, die für den Betriebsmittelbedarf in der funktionalen Bilanz verwendet werden = Nur operative Verbindlichkeiten (ohne kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten)

Zusammenhang zwischen FR, WCR und Nettogeldfluss

Betriebskapital (WC) und Nettobetriebskapitalbedarf (NWC) stehen in direktem Zusammenhang mit dem Cashflow. Das Betriebskapital misst den Überschuss an stabilen Ressourcen nach Finanzierung stabiler Verwendungszwecke, während der Nettobetriebskapitalbedarf den Bedarf an diesem Überschuss zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit misst, nachdem die kurzfristigen Verbindlichkeiten abzüglich der kurzfristigen Finanzschulden vom Umlaufvermögen abgezogen wurden.

Daraus lässt sich logisch ableiten, dass, wenn das Betriebskapital (FR) den gesamten Betriebskapitalbedarf (BFR) deckt und noch ein Betrag verfügbar ist, dieser Betrag einfach der Nettoliquidität entspricht:

Bargeld = FR – BFR

Zahlungsmittelvermögen, Zahlungsverbindlichkeiten und Nettogeldfluss

Bei der Funktionsbeurteilung wird die aktives Finanzwesen Gruppen sofort verfügbares Bargeld (Bankguthaben, leicht konvertierbare Wertpapiere, Bargeld), während die passives Treasury beinhaltet die kurzfristige finanzielle Ressourcen wurde zur Deckung eines Liquiditätsbedarfs verwendet (Banküberziehungen, (Kredite mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr, bestehende Banküberziehungskredite, kurzfristiger Anteil langfristiger Kredite).

Der Netto-Cashflow ergibt sich aus der Differenz zwischen diesen beiden Posten:

Nettoliquidität = Zahlungsmittelvermögen − Zahlungsmittelverbindlichkeiten.

Sie stellt daher die tatsächliche Liquidität des Unternehmens nach Berücksichtigung seiner unmittelbaren finanziellen Verpflichtungen dar.

Mathematisch gesehen ist es auch gleich FR − BFR, was das Gleichgewicht des funktionalen Gleichgewichts gewährleistet.

Also :

- Wenn das Betriebskapital den Betriebskapitalbedarf übersteigt → positiver Netto-Cashflow (überschüssige Liquidität)

- Wenn das Betriebskapital geringer ist als der Betriebskapitalbedarf, entsteht ein negativer Netto-Cashflow (Defizit, das häufig durch liquide Mittel gedeckt wird).

- Wenn FR = WCR → Netto-Cashflow von null

Die Frage lautet also letztendlich: wenn die FR größer als die BFR ist (was durchaus positiv ist), oder wenn es weniger als der Betriebsmittelbedarf ist, was wahrscheinlich eine externe Finanzierung erforderlich macht (diesen Fall werden wir in den folgenden Diagrammen sehen).

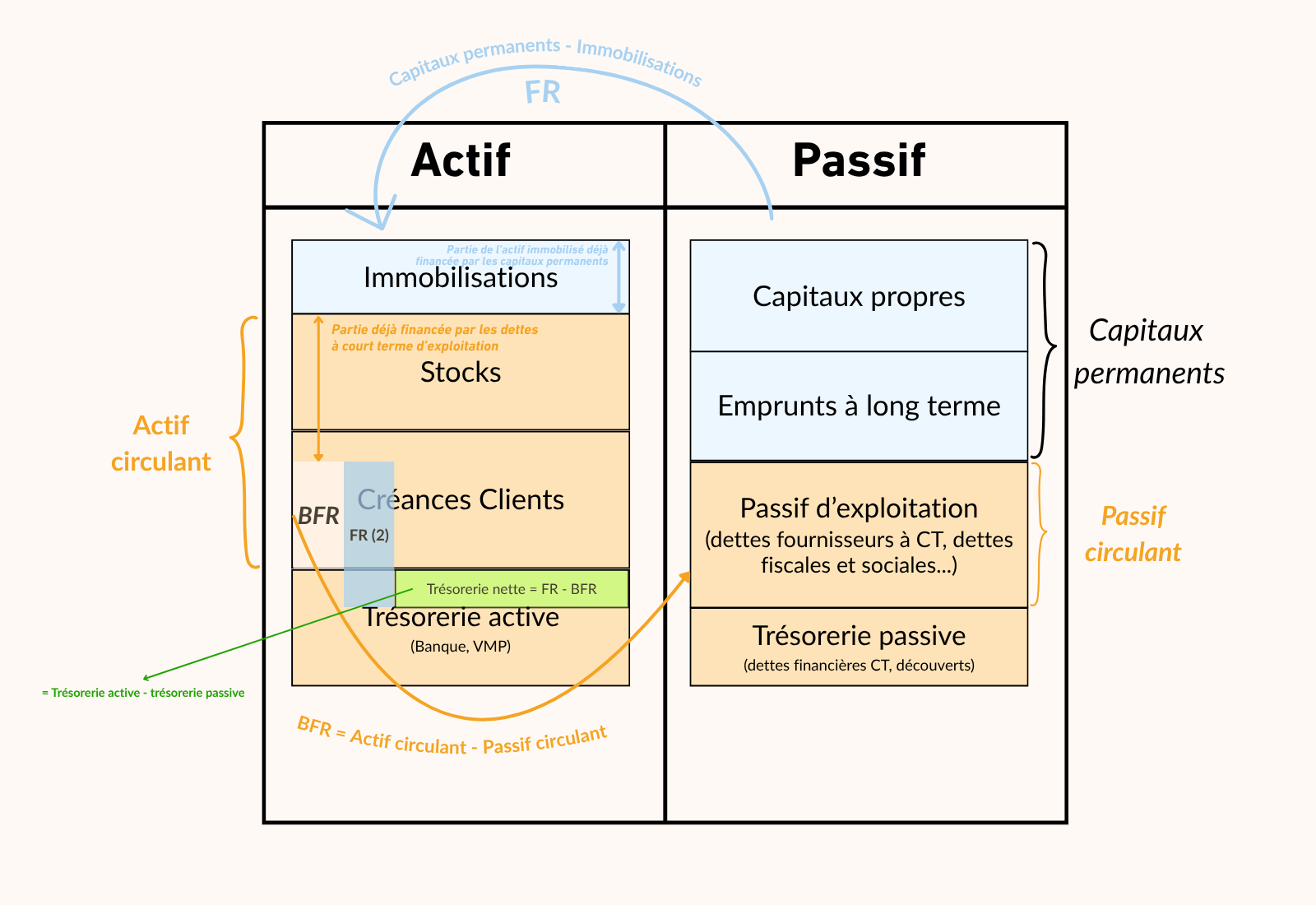

Diagramm einer Bilanz mit positivem Betriebskapital, das den Betriebskapitalbedarf übersteigt.

Nehmen Sie sich die Zeit, sich das unten von mir erstellte Video mehrmals anzusehen, um diese intellektuelle Gymnastik im Zusammenhang mit der funktionalen Bilanz und den Konzepten von FR, WCR und Net Cash zu meistern.

Beachten Sie, dass die Größe der Blöcke für den Bilanzausgleich und das Verständnis der Bilanzmassen einer funktionalen Bilanz von großer Bedeutung ist.

Um Ihnen die Verarbeitung zu erleichtern, können wir das Video wie folgt aufschlüsseln:

- Ein Teil der prekären Beschäftigung wird durch kurzfristige Schulden (wie zum Beispiel Lieferantenschulden) gedeckt;

- der Rest stellt den Betriebskapitalbedarf dar;

- Das Betriebskapital, das sich aus den stabilen Ressourcen abzüglich der stabilen Verwendungen ergibt, wird durch den blauen Block dargestellt., was, wie wir sehen können, höher ist als der Betriebsmittelbedarf (WCR). ;

- daher, Der Bedarf an Betriebskapital ist durch die Betriebseinnahmen gut gedeckt., oder mit anderen Worten, FR unterstützt BFR, er entschädigt ihn finanziell; ;

- Da FR > BFR, ist dieses Betriebskapital zudem ausreichend hoch, um zusätzliches Geld generieren, was logischerweise dem Unterschied zwischen FR und BFR entspricht; ;

- Sie werden feststellen, dass die Bilanzen gut ausgeglichen sind, mit einem FR, der dem WCR + Nettobargeld entspricht, und Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die gleich sind.

Und hier ist das endgültige Diagramm als Standbild:

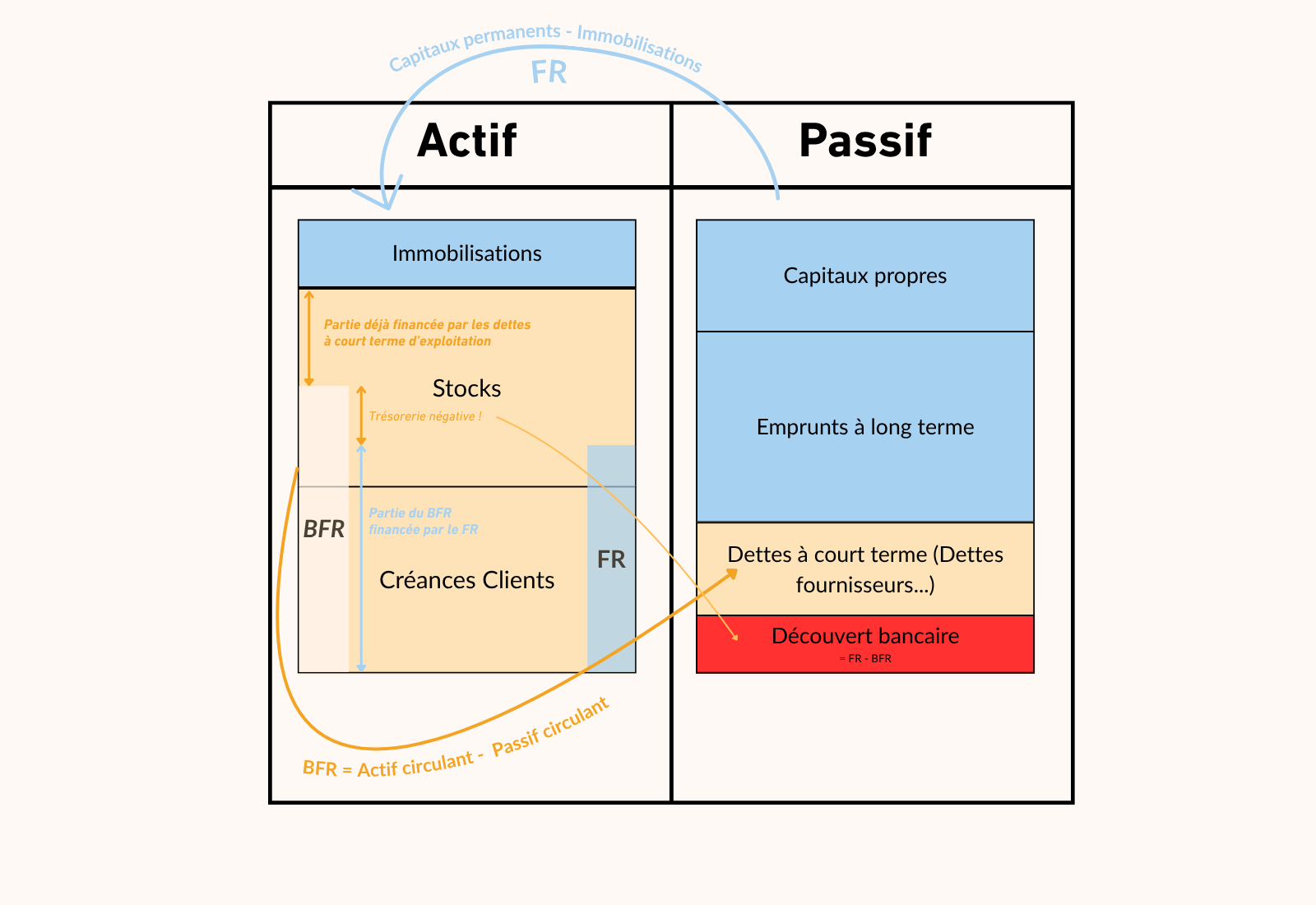

Diagramm einer Bilanz mit positivem Betriebskapital, aber Betriebskapital < Betriebskapitalbedarf

Im obigen Diagramm sehen wir den Fall einer Bilanz, in der das Betriebskapital zwar positiv ist, aber nicht ausreicht, um den Betriebszyklus des Unternehmens (Umlaufvermögen) abzudecken:

- Das Unternehmen hat hat seine Rohstoff- oder Warenbestände erheblich erhöht, möglicherweise in Erwartung einer erhöhten Nachfrage oder von Lieferengpässen.;

- DER Auch die Höhe der Kundenforderungen hat sich erhöht., ein Zeichen für längere Zahlungsfristen seitens der Kunden; ;

- Andererseits Die Lieferantenschulden sind nicht proportional gestiegen., Das Unternehmen war daher möglicherweise gezwungen, sich in gewisser Weise zu früh mit seinen Lieferanten zu einigen; ;

- Ergebnis: le FR ist kleiner als BFR, daher ichEs reicht nicht aus, den Betriebszyklus des Unternehmens abzudecken., was theoretisch zu einem negativen Cashflow führt, daher der Banküberziehungskredit auf der Passivseite, um die Bilanz auszugleichen.

- Das Unternehmen steht daher unter Liquiditätsdruck.

Dieser Fall könnte als schlecht erwartetes Wachstum des Unternehmens interpretiert werden. Es wurden erhebliche Einkäufe von Rohstoffen oder Waren getätigt oder das Unternehmen wuchs zu schnell, ohne diesen Aktivitätsanstieg durch Folgendes zu kompensieren:

- die Aushandlung längerer Liefertermine,

- eine Beschleunigung des Kundeninkassos,

- straffere Bestandsverwaltung,

- oder externe Finanzierung durch Bankkredite oder Kapitalerhöhungen (langfristige Schulden).

Diese Interpretation bleibt natürlich rein theoretisch, aber sie veranschaulicht einen häufigen Fall unter vielen ungeduldigen Unternehmern: die unkontrolliertes Wachstum und unfinanziert, was dazu führen kann, Liquiditätsschwierigkeiten Auch wenn die Geschäfte gut laufen, was bedauerlich ist. Und das kann zur Insolvenz führen, wenn das Unternehmen plötzlich mit einem unvorhergesehenen Rückschlag zu kämpfen hat.

Das Verständnis dieser Mechanismen hilft Führungskräften, diese Spannungen vorherzusehen, operative Abläufe gelassener zu gestalten und zumindest bei Risiken bewusster zu handeln. Genau darum geht es in diesem Leitfaden, von dem ich hoffe, dass er vielen helfen wird.

Cashflow-Vermögen und Verbindlichkeiten

Im ersten Diagramm habe ich mich dafür entschieden, sowohl aktive als auch passive Zahlungsmittel darzustellen, um ihre unterschiedliche Stellung in der funktionalen Bilanz zu verdeutlichen – es ist durchaus möglich, beide gleichzeitig zu haben, da aktive Zahlungsmittel die verfügbare Liquidität widerspiegeln, während passive Zahlungsmittel kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten zusammenfassen.

Im zweiten Diagramm habe ich, um das Lesen des Falls FR < BFR zu vereinfachen, diese beiden Posten zu einer negativen Netto-Cash-Position zusammengefasst, die sich aus einem Banküberziehungskredit (passive Cash) ergibt und das Finanzierungsdefizit ausgleicht.

Davon abgesehen ist es auch im zweiten Fall (mit Betriebskapital < Betriebskapitalbedarf) durchaus möglich, sowohl aktives (z. B. Bankguthaben) als auch passives (z. B. Dispokredit) Kapital zu haben. In meinem Diagramm habe ich die Darstellung vereinfacht, indem ich nur den Dispokredit zur Veranschaulichung des negativen Netto-Cashflows gezeigt habe. In der Realität kann ein Unternehmen jedoch über liquide Mittel verfügen und gleichzeitig einen Dispokredit aufweisen.

Ein Unternehmen kann tatsächlich über liquide Mittel (aktive Liquidität) verfügen und gleichzeitig einen Kontoüberziehungsbetrag (passive Liquidität) aufweisen, da diese Guthaben von verschiedenen Bankkonten oder aus einem optimierten Cashflow-Management stammen können. Letztendlich bleibt die Nettoliquidität der Gesamtsaldo: Aktive Liquidität − Passive Liquidität.

Was geschieht im Falle eines negativen FR-Wertes?

Das Betriebskapital ist häufig positiv, und die Herausforderung besteht darin, den gesamten oder einen Teil des Betriebskapitalbedarfs zu decken. Es kann jedoch Fälle geben, in denen das Betriebskapital negativ ist, was unmittelbar ein erhebliches Risiko für das Unternehmen signalisiert, da die vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen, um den laufenden Kapitalbedarf zu decken.

- Positives Betriebskapital → Dauerhaftes Kapital finanziert mehr als Anlagevermögen → Überschuss zur Finanzierung des Betriebszyklus verfügbar.

- Negatives Betriebskapital → Das permanente Kapital reicht nicht aus, um das Anlagevermögen zu finanzieren → Das Unternehmen muss auf kurzfristige Finanzierungen zurückgreifen, um das Anlagevermögen zu finanzieren (Überziehungskredite, Kontokorrentkredite, Lieferantenkredite usw.), was sehr riskant ist.

Ein negatives Betriebskapital deutet auf finanzielle Anfälligkeit hin, da das Unternehmen stark von kurzfristiger Finanzierung abhängig ist, die nicht nur teuer, sondern auch nicht unbedingt nachhaltig ist. Dies kann in seltenen Fällen vorübergehend auftreten.

- für schnell wachsende Unternehmen, die vor kostspieligen Investitionen stehen, die durch anstehende Finanzierungsrunden finanziert werden; ;

- wenn der Betriebsmittelbedarf ebenfalls negativ ist (sodass der Bedarf an der Finanzierung stabiler Arbeitsplätze gewissermaßen durch einen negativen Betriebsmittelbedarf "ausgeglichen" wird, z. B. durch sehr kurze Zahlungsziele der Kunden, bevor die Lieferanten bezahlt werden müssen, und geringe Lagerbestände, die finanziert werden müssen, was einen positiven Cashflow generiert); ;

- oder beispielsweise in Beratungsunternehmen, wo das Betriebskapital gering ist (Kundenzahlungen und kein Lagerbestand) und das Betriebskapital auch aufgrund geringer Investitionen niedrig ist.

| Fall | FR | BFR | Schatzkammer | Kommentar |

|---|---|---|---|---|

| Positives FR + Mäßiges BFR | + | + | + | Ideal |

| Positiver FR + hoher BFR | + | ++ | − | Betriebsproblem |

| Negatives Betriebskapital + sehr negativer Betriebskapitalbedarf | − | −− | + | Selten, zerbrechlich, vergänglich |

| Negatives FR + positives BFR | − | + | −− | Sehr gefährlich |

Ein negativer Betriebsmittelbedarf ist nie optimal, kann aber vorübergehend ausnahmsweise toleriert werden, wenn er deutlich negativ ist. Andernfalls stellt er ein ernstzunehmendes Warnsignal dar.

Zusammenhang zwischen Betriebskapital, Betriebskapitalbedarf und Zahlungsbedingungen von Kunden und Lieferanten

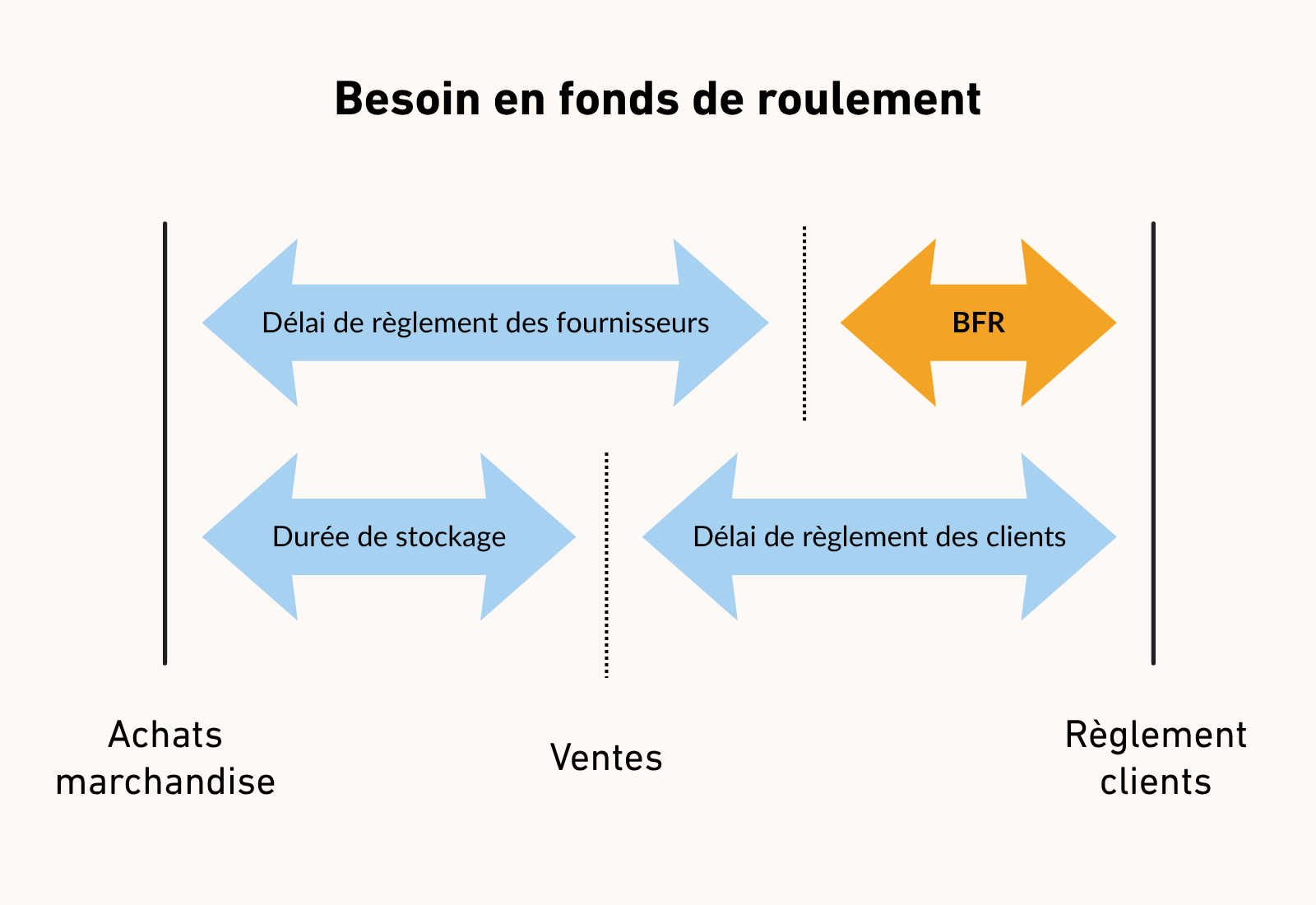

Wie Sie sehen können, hängen diese Konzepte von Betriebskapital und Betriebskapitalbedarf damit zusammen, ob die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens zunimmt oder nicht, aber auch mit den den Kunden und den Lieferanten gewährten Zahlungsbedingungen.

Abhängig von diesen Zahlungsbedingungen ist das Unternehmen mehr oder weniger starkem Liquiditätsdruck und einem höheren oder niedrigeren Betriebskapitalbedarf ausgesetzt. Dieses Thema wird in den folgenden Kapiteln, die sich insbesondere mit Geschäftsprognosen und Zahlungsbedingungen von Lieferanten befassen, ausführlicher behandelt. Um jedoch einen ersten Überblick zu geben, folgt hier ein Diagramm, das dieses Problem der Zahlungsbedingungen veranschaulicht:

Um die Sache zu verdeutlichen, werden wir diese Konzepte von FR, BFR und Netto-Cashflow anhand einfacher und praktischer Beispiele erläutern.

Beispiel 1 zur Berechnung von FR, BFR und Netto-Cashflow

Um die Konzepte des Betriebskapitals und des Betriebskapitalbedarfs besser zu verstehen, betrachten wir den gleichen Fall aus dem vorherigen Kurs zur Bilanz:

| AKTIV | PASSIV |

|---|---|

| Maschine: 5.000 € | Stammkapital: 10.000 € |

| Gezahlte Kaution: 1.000 € | Bankdarlehen: 5.000 € |

| Materialbestand: 2.000 € | Lieferantenschuld: 1.000 € |

| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 3.000 € | |

| Bank: 5.000 € |

Legende:

- Stabile Arbeitsplätze

- Instabile Arbeitsplätze

- Stabile Ressourcen

- Instabile Ressourcen

Versuchen Sie anhand dieser Bilanz Folgendes zu berechnen:

- Die FR

- Die BFR

- Und der Netto-Bargeldbetrag.

Und vergleichen Sie mit den Ergebnissen unten.

Detaillierte Berechnungen aus dieser Bilanz:

- Stabile Ressourcen (Aktienkapital + Bankdarlehen) = 10.000 € + 5.000 € = 15 000 €

- Stabile Arbeitsplätze (Maschine + Anzahlung) = 5.000 € + 1.000 € = 6 000 €

- ➡ Betriebskapital (FR) = 15.000 € – 6.000 € = 9 000 €

- Instabile Arbeitsplätze (Lagerbestände + Außenstände) = 2.000 € + 3.000 € = 5 000 €

- Instabile Ressourcen (Lieferantenschuld) = 1.000 €

- ➡ Betriebskapitalbedarf (WCR) = 5.000 € – 1.000 € = 4 000 €

- ➡ Netto-Cashflow = FR – BFR = 9.000 € – 4.000 € = 5 000 €

Dieser Nettobarwert von 5.000 € entspricht dem im Bankvermögen ausgewiesenen Betrag. Dies bestätigt, dass:

- Das Unternehmen generiert positives Betriebskapital (es verfügt über einen Überschuss an langfristigen Ressourcen),

- Dieser FR deckt seinen Betriebskapitalbedarf,

- Es generiert daher einen positiven Netto-Cashflow, ein Zeichen für eine gute finanzielle Gesundheit.

Beispiel 2 zur Berechnung von FR, BFR und Netto-Cashflow

Hier haben wir eine Bilanz des Umlaufvermögens, aus der wir den FR und den BFR berechnet haben, aber in dieses Beispiel hat sich eine Feinheit eingeschlichen.

| FUNKTIONSBEURTEILUNG | |

|---|---|

| AKTIV | PASSIV |

| Stabile Arbeitsplätze (Anlagevermögen) • Betriebsvermögen: 10 000 € • Maschine: 5 000 € Gesamtes Anlagevermögen: 15.000 € |

Stabile Ressourcen (Permanentes Kapital) • Aktienkapital: 10 000 € • Bankkredit (langfristig): 5 000 € Gesamtes permanentes Kapital: 15.000 € |

| Betriebskapital (WC) = 15.000 € − 15.000 € = 0 € | |

| Aktuelle Betriebsvermögen • Waren (Lagerbestand): 4 000 € (Kundenforderungen: 0 €) |

Aktuelle operative Verbindlichkeiten • Lieferantenschulden: 3 000 € (Steuer-/Sozialversicherungsschulden: 0 €) |

| Betriebskapitalbedarf (WCR) = (4.000 €) − (3.000 €) = 1 000 € |

|

| Aktive Finanzverwaltung • Bankguthaben: 3 000 € (VMP: €0) |

Passives Treasury (Entdeckungen: 0 €) (CT-Kredite: 0 €) |

| Netto-Cashflow = Zahlungsmittelvermögen − Zahlungsmittelverbindlichkeiten = 3.000 € − 0 € = +3 000 €Überprüfung: FR − BFR = 0 € − 1.000 € = -1.000 € ? → Inkonsistenz festgestellt! |

|

| Gesamtvermögen = 22 000 € | Gesamtverbindlichkeiten = 22 000 € |

Warnung: Inkonsistenz festgestellt!

FR = 0 €, BFR = 1.000 € → FR − BFR = −€1.000

Aber Nettogeldmittel = +3.000 € → Differenz von 4.000 €

Erläuterung : Der Bankguthaben (3.000 €) finanziert in Wirklichkeit Betriebskapitalbedarf (1.000 €) Und umfasst das Fehlen von FR. Das bedeutet, dass Das Unternehmen lebt von seinen aktuellen Barreserven., was langfristig riskant ist.

Ideale Lösung: Erhöhung des Betriebskapitals (z. B. durch Kapitaleinlage oder langfristiges Darlehen) zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs ohne die Barreserven zu schmälern.

Wie Sie in diesem Beispiel gesehen haben, entspricht der Nettogeldfluss nicht der Differenz zwischen Betriebskapital und Nettobetriebskapital, da er durch den aktiven Geldfluss verdeckt wird. Daher ist es wichtig, alle hier genannten Konzepte zu verstehen, um alle Szenarien vorhersehen zu können.

Nachdem wir nun verstanden haben, wie die funktionale Bilanz aufgebaut ist und wie Betriebskapital (WC) und Betriebskapitalbedarf (WCR) zusammenwirken, können wir uns fragen, wie uns dies in der Praxis – über die Theorie hinaus – nützen kann. Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir das Beispiel eines saisonalen Unternehmens.

Einige Unternehmen, insbesondere in Branchen mit starke Saisonalität (Tourismus, Sommergastronomie, Eisverkauf, Ausrüstungsverleih usw.), siehe ihre BFR schwankt stark abhängig von der Jahreszeit. Diese Schwankungen wirken sich direkt auf den Cashflow aus und müssen antizipiert werden, um vorübergehende finanzielle Spannungen zu vermeiden.

Die Auswirkungen der Saisonalität auf den Betriebskapitalbedarf verstehen

Stellen wir uns ein Unternehmen vor, das den Großteil seines Umsatzes im Sommer erwirtschaftet. Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Betriebskapitals im Jahresverlauf:

- Das Betriebskapital (WC) ist im Allgemeinen stabil. Zur Erinnerung: Es stellt die langfristigen Ressourcen des Unternehmens dar, die zur Finanzierung seiner stabilen Arbeitsplätze sowie seines Betriebszyklus zur Verfügung stehen.

- Der BFR variiert im Laufe der Zeit je nach Aktivität.

- Der Netto-Cashflow ergibt sich aus der Differenz zwischen dem FR und dem WCR.

Warum steigt der BFR während der Hochsaison?

Obwohl das Unternehmen im Sommer viel verkauft, Es entstehen auch hohe Kosten, um diese Aktivität zu unterstützen :

- Aufbau großer Lagerbestände

- Mögliche Vorauszahlung bestimmter Lieferanten

- Saisonale Rekrutierung und Gehälter

- Kunden (BtoB, Agenturen usw.) teilweise eingeräumte Zahlungsfristen

💡 Selbst wenn die Einnahmen hoch sind, ist das Geld noch nicht vollständig eingegangen, während ein großer Teil der Ausgaben bereits bezahlt wurde. Dies führt zu einem erheblichen Bedarf an Betriebskapital und kann zu Liquiditätsengpässen führen.

Für einen Anfänger oder einen Unternehmer, der sich mit Unternehmensfinanzierung nicht auskennt, mag dies völlig kontraintuitiv erscheinen, und dennoch kann eine Steigerung der Aktivität sehr oft zu Spannungen im Cashflow führen, die bei dem Unternehmer, der zwischen seinem theoretischen Wirtschaftsmodell und der Realität vor Ort gefangen ist, manchmal zu Zweifeln führen.

Warum sinkt der BFR im Winter?

In der Nebensaison:

- Es gibt keine Geschäftstätigkeit mehr und daher auch keine neuen Lagerbestände oder Mitarbeiter, die finanziert werden müssen.

- Kunden wurden während oder kurz nach dem Sommer ausgezahlt.

- Lieferanten wurden bezahlt, es bestehen keine Lieferantenschulden mehr.

- Ergebnis: Der Betriebszyklus kommt zum Stillstand, der WCR sinkt.

Manchmal kann der WCR sogar negativ werden, was bedeutet, dass das Unternehmen über ungenutzte Barmittel verfügt.

Nachdem wir das nun gesagt haben, was können wir tun, um das alles zu optimieren?

Managementziel: Glättung des WCR im Laufe der Zeit

Ein mögliches Ziel eines Managers könnte darin bestehen, zu versuchen, den WCR wieder in die „Mitte“ zu bringen, d. h. saisonale Schwankungen zu reduzieren, denn dies würde Folgendes ermöglichen:

- Um Liquiditätsengpässe im Sommer zu vermeiden.

- Um das im Winter zur Verfügung stehende Geld besser zu nutzen.

Wie kann der WCR stabilisiert werden?

Hier sind einige Hebel:

- Verhandeln Sie nach der Spitzenzeit längere Zahlungsziele mit Lieferanten.

- Verkürzung der Zahlungsfristen der Kunden (durch Ratenzahlungen, sofortige Rechnungsstellung usw.)

- Optimieren Sie die Lagerbestände, um Überbestände zu vermeiden.

- Suchen Sie nach einer ergänzenden Aktivität außerhalb der Saison (verwandte Produkte/Dienstleistungen, Vermietung außerhalb der Saison, Diversifizierung usw.).

Schlussfolgerung zu BFR-Variationen

Ein hoher WCR ist nicht unbedingt ein Zeichen für schlechtes Management, sollte aber insbesondere bei starker Saisonalität erwartet werden. Durch die Kontrolle von Cashflow-Lücken kann das Unternehmen die systematische Inanspruchnahme kurzfristiger Schulden oder Banküberziehungen vermeiden und so seine finanzielle Stabilität sichern.

Das Management Working Capital

Wir wissen, dass sich der Working Capital-Bedarf der Bilanz aus der Funktionsbilanz nach folgender Formel berechnen lässt:

BFR = Aktuelle Jobs – Aktuelle Ressourcen

Dieser Ansatz liefert eine Momentaufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt, in der Regel zum Ende des Geschäftsjahres, beispielsweise zum 31. Dezember. Er ermöglicht die Analyse der Finanzstruktur des Unternehmens anhand der Bilanzsalden. Es handelt sich also sozusagen um einen „statischen“ WCR, der zum Zeitpunkt des Bilanzabschlusses gültig ist.

Im reinen Management können wir einen Management-WCR, also einen Jahresdurchschnitt, mithilfe einer eher operativen Formel berechnen:

WCR = Durchschnittliche ausstehende Kundenforderungen + Durchschnittliche Lagerbestände – Durchschnittliche ausstehende Lieferantenschulden

Diese zweite Formel basiert auf Durchschnittswerten über einen bestimmten Zeitraum (z. B. ein Jahr) und bietet eine dynamischere Sicht auf den Betriebskapitalbedarf, die für das Cashflow-Management nützlich ist. Sie spiegelt die durchschnittliche Immobilisierung von Barmitteln im Betriebszyklus wider und ist repräsentativer für den tatsächlichen Finanzierungsbedarf über das Jahr.

Die beiden Ansätze sind konsistent, sollten jedoch nicht verwechselt werden: Der erste ist strukturell und stellt eine Momentaufnahme des Betriebskapitalbedarfs zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Der zweite ist funktional und prognostiziert und stellt einen realistischen Durchschnitt des Bedarfs dar.

🎯 Konkretes Beispiel:

Stellen wir uns einen saisonalen Betrieb vor (z. B. Sommergastronomie):

- Zum 31. Dezember (Bilanz) sind die Lagerbestände niedrig, ebenso die Kundenforderungen, und daher ist der WCR niedrig oder null.

- Tatsächlich musste dieser Caterer im Sommer jedoch einen großen Lagerbestand finanzieren und Kundentermine einhalten, weshalb er im Juni und Juli einen hohen WCR hatte.

Der Jahresdurchschnitt dieser Positionen (Lagerbestände + Forderungen – Verbindlichkeiten) weist einen deutlich höheren Bargeldbedarf auf, als die Jahresendbilanz vermuten lässt!

Doch wie berechnen wir dann den durchschnittlichen Lagerbestand, die durchschnittlichen ausstehenden Kundenforderungen und die durchschnittlichen ausstehenden Lieferantenschulden?

Berechnung der durchschnittlichen Lagerbestände, der durchschnittlichen Kundenforderungen und der durchschnittlichen Lieferantenverbindlichkeiten

Bei der Berechnung des WCR aus Managementdaten (und nicht aus der funktionalen Bilanz) benötigen wir durchschnittliche ausstehende Beträge, d. h. Durchschnittswerte über das Jahr.

Allerdings liefert der Jahresabschluss (die Bilanz) nur Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt, in der Regel zum 31. Dezember.

Um die Jahresdurchschnitte zu ermitteln, gehen wir wie folgt vor:

Durchschnittlicher Lagerbestand = (Lagerbestand zum 31.12.N-1 + Lagerbestand zum 31.12.N) ÷ 2

→ Bilanzzeile „Vorräte und unfertige Erzeugnisse“.

Durchschnittliche Kundenforderungen = (Forderungen zum 31.12.N-1 + Forderungen zum 31.12.N) ÷ 2

→ Bilanzzeile „Kunden und zugehörige Konten“.

Durchschnittliche Lieferantenschulden = (Schulden zum 31.12.N-1 + Schulden zum 31.12.N) ÷ 2

→ Zeile „Lieferanten und zugehörige Konten“ der Bilanz.

Diese Durchschnittswerte ermöglichen es, das gesamte Jahr über genauere Schlüsse auf die Funktionsweise des WCR zu ziehen, insbesondere im Hinblick auf die tatsächliche Tätigkeit des Unternehmens.

Diese Werte sind nützlich, um den tatsächlichen Bargeldbedarf und nicht nur den Buchhaltungsbedarf zu modellieren.

Mit diesen drei Daten können wir somit die Formel für das Management Working Capital rekonstruieren:

WCR = Durchschnittliche Lagerbestände + Durchschnittliche Kundenforderungen – Durchschnittliche Lieferantenverbindlichkeiten

Wenn die WCR-Berechnung ein negatives Ergebnis liefert, bedeutet dies, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinem Betriebsbedarf einen Überschuss an kurzfristigen Ressourcen hat. Mit anderen Worten: Die Betriebsverbindlichkeiten (insbesondere die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) sind höher als die kurzfristigen Vermögenswerte (Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen).

In diesem Fall stellt das WCR eine Ressource für das Unternehmen dar, die manchmal auch als Betriebskapital bezeichnet wird. Diese Situation ist besonders häufig im Großvertrieb, im Fast-Food-Bereich oder bei bestimmten Dienstleistungsaktivitäten mit geringem Lagerbedarf anzutreffen.

Warum? Weil in diesen Sektoren:

- Die Bezahlung erfolgt direkt, oft in bar (Karte, Bargeld etc.).

- Lieferanten werden mit Verzögerung bezahlt, manchmal 30 bis 60 Tage.

Ergebnis: Das Unternehmen erzielt seine Umsätze schnell, ohne zu viel Bargeld in Lagerbeständen oder Forderungen zu binden, und verfügt aufgrund von Zahlungsverzögerungen bei Lieferanten vorübergehend über überschüssiges Bargeld.

➡️ Diese Art von Geschäftsmodell ist sehr günstig für den Cashflow, da die Aktivität selbst Barmittel generiert, noch bevor das Unternehmen alle Betriebskosten bezahlt hat.

⚠️ Achtung: Ein negativer WCR kann strukturelle Schwächen verschleiern

Ein negativer WCR kann den Eindruck einer ausgezeichneten finanziellen Gesundheit erwecken, da er insbesondere in Zeiten hoher Aktivität einen erheblichen freien Cashflow generiert. Dies garantiert jedoch nicht die langfristige Solidität des Geschäftsmodells.

Nehmen wir das Beispiel Fast Food oder bestimmte Einzelhandelsunternehmen:

Der Cashflow kann sehr positiv sein, insbesondere durch Barzahlungen von Kunden.

Hinter dieser scheinbaren Leistung können jedoch niedrige Margen, hohe Fixkosten und eine sehr starke Abhängigkeit von Besucherzahlen oder Saisonalität stecken.

➡️ Die Gewinn- und Verlustrechnung Dann ist es wichtig, noch weiter zu gehen, da es Informationen über die tatsächliche Rentabilität der Aktivität liefert: Bruttomarge, Betriebskosten, Nettogewinn usw. Mit anderen Worten: Ein angenehmer Cashflow bedeutet nicht automatisch, dass das Modell rentabel oder tragfähig ist.

Darüber hinaus können sehr lange Lieferzeiten der Lieferanten, die den Cashflow künstlich verbessern, negative WCR-Effekte verursachen. Das bedeutet, dass das Unternehmen die Finanzierungslast auf seine Lieferanten abwälzt. Dies kann riskant sein, wenn diese schnellere Zahlungen verlangen oder die Geschäftsbeziehung dadurch beeinträchtigt wird. Diese Strategie kann die WCR-Analyse verzerren und Ungleichgewichte verschleiern.

➡️ Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein negativer WCR eine natürliche Finanzierungsmöglichkeit darstellt, die jedoch niemals isoliert betrachtet werden sollte. Um die Robustheit des Geschäftsmodells beurteilen zu können, ist es unerlässlich, ihn mit anderen Finanzkennzahlen, wie z. B. denen in der Gewinn- und Verlustrechnung, zu vergleichen.

WCR in Umsatztagen

Es ist auch möglich, den WCR in Umsatztagen mit der folgenden Formel zu berechnen:

WCR (in Umsatztagen) = [ WCR / Jahresumsatz ohne Steuern ] * 365

🔎 Das ist so, als würde man fragen: „Wie viele Verkaufstage sind nötig, um den Betriebskapitalbedarf zu decken?“

📌 Wofür ist es?

Ausgedrückt in der Anzahl der Tage ergibt sich der WCR zu:

- besser lesbar für den Manager oder die Finanziers;

- Jahresvergleich;

- Vergleich zwischen Unternehmen derselben Branche, unabhängig von ihrer Größe.

👉 Zum Beispiel:

- Ein 30-tägiger Betriebskapitalbedarf bedeutet, dass das Unternehmen das Äquivalent von 30 Aktivitätstagen für seinen Betriebszyklus finanzieren muss.

- Ein WCR von -10 Tagen bedeutet, dass der Betriebszyklus Barmittel generiert und das Unternehmen seine Tätigkeit während dieser 10 Tage nicht finanzieren muss.

✅ Beispiel für WCR in Anzahl der Tage

Ein Unternehmen hat einen Jahresumsatz von 400.000 € und einen Betriebskapitalbedarf von 100.000 €.

WCR in Tagen = (100.000 / 400.000) × 365 = 92,25 Tage

Das Unternehmen muss daher drei Monate Geschäftstätigkeit finanzieren (seinen Betriebskapitalbedarf von 92 Tagen), um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten.

📈 Mit WCR verknüpfte Managementkennzahlen

Sie werden durch diesen Kurs verstanden haben, dass der Begriff WCR direkt mit drei Arten von Fristen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens verbunden ist:

- Lagerumschlagszeit: wie viele Tage die Ware im Lager verbleibt,

- der Zeitrahmen für Kundenforderungen: Wie lange braucht das Unternehmen, um seine Forderungen einzutreiben?

- die Zahlungsfrist des Lieferanten: in wie vielen Tagen er seine Lieferanten bezahlt.

Diese drei Elemente beeinflussen direkt die Höhe des WCR und die ganze Herausforderung für das Unternehmen besteht darin, mit diesen drei Fristen entsprechend der kommerziellen Tätigkeit zu spielen, was dem Management ähnelt.

🧮 1. Durchschnittliche Lagerumschlagszeit

Durchschnittlicher Lagerbestand / Einkaufskosten der verbrauchten Waren oder Materialien × 365

Mit Durchschnittlicher Bestand = (Anfangsbestand + Endbestand) / 2

Die Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestands ist ganz einfach: Er ist nichts anderes als eine einfache Durchschnittsberechnung zwischen dem Lagerbestand zu Beginn eines Geschäftsjahres und dem Lagerbestand am Ende. Wir erhalten also einen Wert, der den Durchschnitt des Umlaufvermögens eines Unternehmens über ein Geschäftsjahr darstellt. Dann gilt:

- Wir teilen diesen durchschnittlichen Lagerbestand durch die Anschaffungskosten der im Laufe des Jahres verbrauchten Waren oder Rohstoffe. Dadurch erhalten wir ein Verhältnis, das heißt: „Welcher Anteil unseres jährlichen Verbrauchs bleibt im Durchschnitt in Lagerbeständen gebunden, verglichen mit dem, was wir im Laufe des Jahres gekauft oder verbraucht haben?“

- Dieses Verhältnis wird mit 365 Tagen multipliziert, um diesen Anteil in der Anzahl der Tage der durchschnittlichen Lagerung auszudrücken.

Diese durchschnittliche Lagerumschlagshäufigkeit gibt die durchschnittliche Verweildauer von Artikeln im Lagerbestand eines Unternehmens in Tagen an. Je länger diese Verweildauer, desto höher ist der Bedarf an Betriebskapital. Je niedriger sie ist, desto schneller schlägt das Unternehmen seinen Lagerbestand um, was sich oft positiv auf Cashflow und Flexibilität auswirkt.

👉 Eine optimierte Bestandsverwaltung (Just-in-Time-Lieferung, intelligente Lagerbestände usw.) trägt dazu bei, dieses Verhältnis und damit den WCR zu reduzieren.

📌 Einfaches Beispiel für die durchschnittliche Lagerumschlagszeit

- Anfangsbestand: 20.000 €

- Endbestand: 30.000 €

- Kosten für den Kauf von im Laufe des Jahres verbrauchten Waren: 180.000 €

➡️ Durchschnittlicher Lagerbestand = (20.000 + 30.000) / 2 = 25.000 €

➡️ Durchschnittliche Bearbeitungszeit = (25.000 × 365) / 180.000 ≈ 50,7 Tage

✅ Das bedeutet, dass ein Artikel durchschnittlich 51 Tage auf Lager bleibt, bevor er verwendet oder verkauft wird.

Was ist der Unterschied zwischen Waren und Rohstoffen?

Die Differenz zwischen den Kosten der eingekauften Waren und den Kosten des verbrauchten Materials hängt von der Art der Geschäftstätigkeit ab. So können Sie zwischen den Kosten unterscheiden und wissen, welche Kosten im jeweiligen Fall zu verwenden sind:

🔹 1. Kosten für den Warenkauf

Dieser Begriff wird für ein Handelsunternehmen verwendet, das heißt für ein Unternehmen, das die von ihm gekauften Produkte weiterverkauft, ohne sie weiterzuverarbeiten.

- Beispiele: Supermarkt, Bekleidungsgeschäft, E-Commerce-Site, Buchhandlung usw.

- Was das Unternehmen kauft = Waren

- Was sie weiterverkauft = dieselben Waren

👉 In diesem Fall sprechen wir über den Warenbestand und verwenden die Kosten der verkauften Waren.

🔹 2. Kosten für den Kauf der verbrauchten Rohstoffe

Dieser Begriff wird für ein Industrieunternehmen verwendet, das aus Rohstoffen ein fertiges Produkt herstellt.

- Beispiele: Bäckerei, Tischlerei, Produktionsstätte usw.

- Was das Unternehmen kauft = Rohstoffe

- Was sie weiterverkauft = Produkte aus diesen Materialien

👉 In diesem Fall sprechen wir vom Rohstoffbestand und verwenden die Einkaufs- (oder Produktions-)Kosten der verbrauchten Materialien

⚠️ Manchmal kann ein Unternehmen beides tun (z. B. ein Caterer, der hausgemachte und vorgefertigte Produkte verkauft). In diesem Fall können Sie:

- Trennen Sie die beiden Arten von Bestand und Verbrauch, um zwei unterschiedliche Verhältnisse zu erhalten.

- oder erstellen Sie ein globales Verhältnis, das jedoch weniger präzise ist.

🧾 2. Durchschnittliche Zahlungszeit der Kunden

Diese Kennzahl misst die durchschnittliche Zahlungsfrist, die den Kunden eingeräumt wird. Je länger diese ist, desto mehr Bargeld muss das Unternehmen vorstrecken, was wiederum den Bedarf an Betriebskapital erhöht.

Durchschnittliche Kundenforderungen × 365 / Umsatz inkl. MwSt.

Mit : Durchschnittliche Forderungen = (Forderungen zu Beginn des Geschäftsjahres + Forderungen am Ende des Geschäftsjahres) / 2

Diese Daten finden Sie in der Bilanz unter der Position „Vermögenswerte“ (häufig in der Zeile „Kunden und zugehörige Konten“ oder „Kundenforderungen“). Der Beginn des Geschäftsjahres entspricht der Bilanz N-1, das Ende dem des Jahres N.

👉 Die Reduzierung dieser Verzögerung durch Anzahlungen, wirksame Mahnungen oder strenge Zahlungsbedingungen kann den Cashflow verbessern.

📦 3. Durchschnittliche Zahlungsfrist für Lieferanten

Durchschnittliche Lieferantenschulden × 365 / Einkäufe einschließlich Steuern

Mit : Durchschnittliche Verbindlichkeiten = (Verbindlichkeiten zu Jahresbeginn + Verbindlichkeiten am Jahresende) / 2

Diese Daten finden sich auf der Passivseite der Bilanz, in der Regel in der Zeile „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und damit verbundene Posten“. Der Beginn des Geschäftsjahres entspricht der Bilanz N-1, das Ende dem des Jahres N.

Diese Kennzahl misst die durchschnittliche Zahlungsfrist, die Lieferanten dem Unternehmen einräumen. Je länger diese ist, desto stärker reduziert sich der Bedarf an Betriebskapital.

👉 Aber Vorsicht: Übertreiben Sie es nicht, kann die Lieferantenbeziehung schädigen oder den Ruf des Unternehmens beeinträchtigen.

🔁 Betriebszyklus: die Verbindung mit dem WCR

Durch die Kombination dieser drei Zeiträume können wir den Betriebszyklus des Unternehmens rekonstruieren:

Betriebszyklus = Durchschnittliche Lagerumschlagszeit + Durchschnittliche Kundenzahlungszeit – Durchschnittliche Lieferantenzahlungszeit

Dieser in Tagen ausgedrückte Zyklus ergibt einen dynamischen Wert des WCR. Je länger dieser Zyklus, desto höher der WCR.

✅ Vereinfachtes Beispiel zur Berechnung des Betriebszyklus

- Durchschnittliche Lagerumschlagszeit: 20 Tage

- Durchschnittliche Zahlungsfrist des Kunden: 45 Tage

- Durchschnittliche Zahlungsfrist des Lieferanten: 40 Tage

Betriebszyklus = 20 + 45 – 40 = 25 Tage

Der Betriebszyklus beträgt 25 Tage: Das bedeutet, dass das Unternehmen zwischen Auszahlungen (Einkäufe, Lagerbestände usw.) und Kundenabholungen durchschnittlich 25 Tage finanzieren muss.

Die FR und die BFR im Fazit

Da Wiederholungen Ihnen dabei helfen, die Konzepte besser zu verstehen, finden Sie hier eine Zusammenfassung des Betriebskapitals und des Betriebskapitalbedarfs.

Das Betriebskapital (WC) entspricht der Differenz zwischen dem Betriebskapital des Unternehmens (d. h. den langfristigen finanziellen Mitteln des Unternehmens) und dem Anlagevermögen (d. h. den langfristigen Verwendungszwecken des Unternehmens, d. h. den Beträgen, die das Unternehmen unter Einsatz von Ressourcen für alles investiert hat, was die langfristige Entwicklung des Unternehmens betrifft).

Diese Differenz stellt somit den Betrag dar, der langfristig zur Verfügung steht, aber zur Finanzierung der kurzfristigen Tätigkeit des Unternehmens verwendet werden kann. Dieser Betrag wird auch als Umlaufvermögen bezeichnet und entspricht dem Betriebszyklus des Unternehmens (also dem Einkauf von Rohstoffen, der Lagerung, den Kundenforderungen usw.).

Der Betriebskapitalbedarf ist ein kurzfristiger Begriff, das Gegenteil des Betriebskapitals, da er den für den Geschäftsbetrieb benötigten Bargeldbetrag darstellt: Er gibt den Geldbetrag an, der durch die Lagerbestände des Unternehmens oder durch Kundenforderungen abzüglich der Lieferantenschulden verbraucht wird und daher nicht verfügbar ist.

🔎 Übung 1: Ungleichgewicht verstehen

Ein Unternehmen weist in seiner Bilanz folgende Elemente aus:

- Aktien: 50.000 €

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 70.000 €

- Lieferantenschulden: 40.000 €

- Dauerkapital: 100.000 €

- Anlagevermögen: 85.000 €

Antworten:

1. Der WCR steigt, weil die Lagerbestände und damit auch die Forderungen gegenüber den Kunden steigen (längere Vorlaufzeit).

2. Wenn sich die FR nicht ändert, sinkt der Netto-Cashflow: Risiko einer Liquiditätsspannung.

3. Mögliche Lösungen:

– Finanzieren Sie einen Teil des WCR mit einem Überziehungskredit oder einer Kreditlinie

– Reduzieren Sie Kundenverzögerungen oder verbessern Sie die Wiederherstellung

– Verhandeln Sie längere Lieferzeiten mit Lieferanten

🧠 Übung 3: Analyse eines Diagramms

Sie sehen ein Bilanzdiagramm, in dem:

- Anlagevermögen = 90.000 €

- Dauerhaftes Kapital = 100.000 €

- Vorräte + Außenstände = 80.000 €

- Lieferantenschulden = 30.000 €

- Kontokorrentkredit: 10.000 €

Übung 4: Qualitative Analyse des saisonalen WCR

1. Warum kann ein Saisonbetrieb im Sommer unter Liquiditätsdruck geraten, auch wenn sein Umsatz zu dieser Zeit sehr hoch ist?

Korrektur:

Denn selbst wenn der Umsatz hoch ist, wird das Geld noch nicht sofort eingenommen (Kundenverzögerungen), obwohl bereits viele Ausgaben angefallen sind (Lagerbestand, Saisonlöhne, Lieferanten). Dies führt zu einem hohen WCR und Cashflow-Druck.

Übung 5: Berechnung des Management Working Capital

2. Berechnen Sie den Management-Umlaufkapitalbedarf anhand der folgenden Daten:

- Bestand zum 31.12.N-1: 40.000 €

- Bestand per 31.12.2019: 60.000 €

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2019: 90.000 €

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2019: 110.000 €

- Lieferantenschulden zum 31.12.N-1: 70.000 €

- Lieferantenschulden zum 31.12.2019: 50.000 €

Ihre Antwort:

Korrektur:

Durchschnittlicher Lagerbestand = (40.000 + 60.000) / 2 = 50.000 €

Durchschnittliche Forderungen = (90.000 + 110.000) / 2 = 100.000 €

Durchschnittliche Schulden = (70.000 + 50.000) / 2 = 60.000 €

WCR = 50.000 + 100.000 – 60.000 = 90.000 €

Übung 6: WCR in Umsatztagen

3. Ein Unternehmen hat einen Betriebskapitalbedarf von 75.000 € und einen Jahresumsatz von 300.000 €. Berechnen Sie den Betriebskapitalbedarf ausgedrückt in der Anzahl der Umsatztage.

Korrektur:

WCR in Tagen = (75.000 / 300.000) × 365 = 91,25 Tage

Übung 7: Interpretation eines negativen BFR

4. Ein Fast-Food-Unternehmen benötigt ein Betriebskapital von -15.000 €. Ist das unbedingt eine gute Nachricht? Warum sollten wir vorsichtig bleiben?

Korrektur:

Ein negativer WCR kann kurzfristig eine gute Nachricht sein (sofortige Einziehung, verspätete Bezahlung der Lieferanten), kann aber strukturelle Schwächen verschleiern: niedrige Margen, Abhängigkeit von Lieferterminen, fragiles Wirtschaftsmodell. Er muss mit der Rentabilität abgeglichen werden.

👉 Nächstes Kapitel: Hebelwirkung

📖 Zurück zum Inhaltsverzeichnis