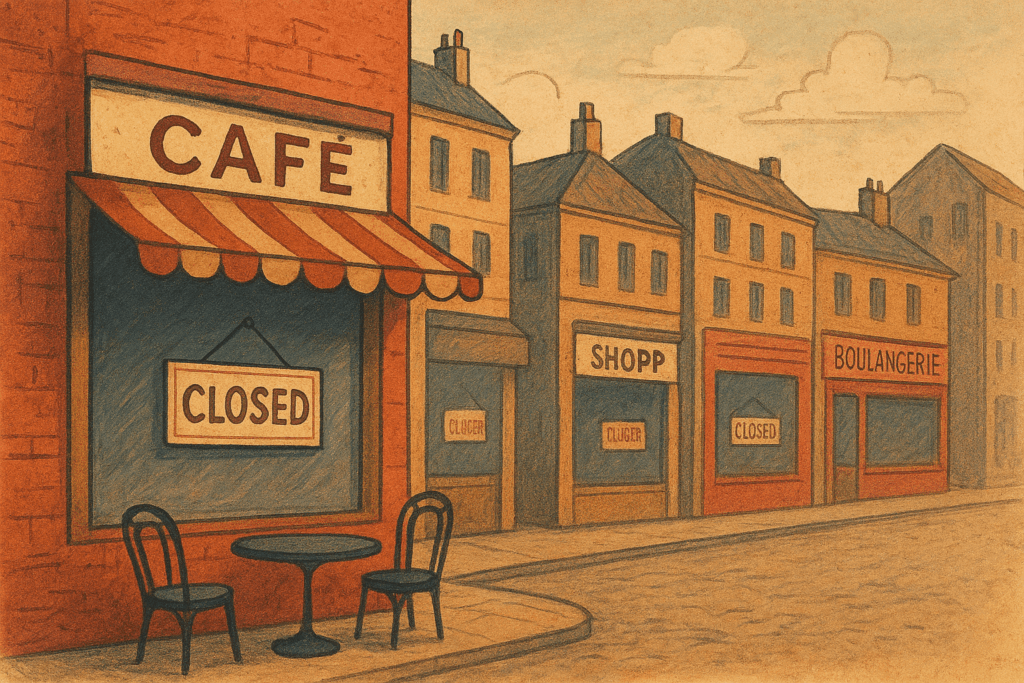

La imagen es atractiva: instalarse en el centro de la ciudad, abrir un restaurante, una boutique, vivir de tu pasión, ser tu propio jefe; la promesa del sueño.

Pero tras este sueño suele esconderse una dura realidad. En las grandes ciudades, sobre todo en París, los propietarios —ya sean inversores privados o instituciones— han hecho de la especulación con este sueño una práctica habitual, y cabe preguntarse si, en lugar de vender el derecho a gestionar un negocio, no estarán simplemente vendiendo una ilusión. Y, al final, suele ser el inquilino-empresario quien paga el precio más alto.

Aquí les explico por qué.

La elección irracional del soñador

Cuando quieres ganarte la vida con tu pasión, "abrir tu propio negocio", no siempre tienes la mentalidad racional de un empresario experimentado. Eliges por instinto, apuestas por la ubicación, la dirección adecuada, el "ambiente", el "potencial".

Aceptamos un alquiler elevado, aceptamos un período difícil y terminamos aceptando el agotamiento.

Desde lo que yo llamo el "Mundo Posterior" (después de 2020), con sucesivas crisis (Covid-19, inflación, costo de la energía, geopolítica, desconfianza de las poblaciones, pérdida de soberanía, etc.), la realidad económica ha alcanzado a muchos de los que creían en el sueño.

El tendero suele encontrarse sin sueldo, luchando contra las dificultades diarias, los problemas administrativos y, con frecuencia, sufriendo un deterioro de su salud. Este declive no se produce de repente; al contrario, es gradual, lo que nos lleva al siguiente punto.

El efecto de inercia

En un mercado inmobiliario "racional", los precios se corrigen cuando la oferta deja de funcionar, los alquileres se reducen cuando los locales permanecen vacíos y la oferta se adapta a la demanda.

Pero en el comercio minorista, y especialmente en los centros urbanos, estamos viendo un fenómeno de’inercia combinado con asimetría de la información :

-

El propietario sabe que el local permanecerá ocupado (aunque sea de forma esporádica), por lo que mantiene un alquiler alto; el riesgo para él es bajo.

-

El posible propietario del negocio, a menudo mal equipado con herramientas de geomarketing, desconocedor del rendimiento real de una ubicación, ignorante del número de fracasos locales y cegado por su sueño, acepta el alquiler tal como está.

-

El local sigue ocupado, pero el equilibrio es precario: el comerciante sobrevive, no obtiene beneficios reales, pero paga el alquiler. El propietario se enriquece a costa del comerciante y su capacidad de resistencia.

- Peor aún, el inquilino no puede bajar los precios, ni siquiera con el deseo de "corregir" el mercado y atraer nuevos clientes, porque simplemente los clientes ya no están o consumen menos, y una reducción de precios sería una sentencia de muerte para el inquilino, precisamente debido a los costos fijos irrazonablemente altos en comparación con la realidad del mercado, incluyendo el alquiler, los costos de energía y las cargas sociales.

En resumen: el propietario se está aprovechando de un mercado bloqueado, información frágil y un comerciante dispuesto a correr el riesgo del sueño.

El señuelo del engañador

Este es el quid de mi argumento: el propietario ya no vende tanto acceso a una clientela, una zona de influencia o un mercado próspero (y mucho menos un futuro comercial seguro). Lo que en realidad vende es... el derecho a soñar.

Y este sueño perdura hasta que el comerciante se agota —el tiempo, la inversión y la salud se ven afectadas— y el propietario encontrará un nuevo inquilino soñador.

Los cambios que estamos experimentando actualmente (digitalización, teletrabajo, crisis, pérdida de poder adquisitivo, inseguridad en las grandes ciudades, cambios en el comportamiento del consumidor) son factores que debilitan la promesa de éxito en el sector minorista.

Y sin embargo, los alquileres siguen sin bajar, y los propietarios son en cierto modo los principales responsables de la cascada de quiebras, ya que a menudo representan el "coste fijo inevitable" que el empresario no puede compensar.

Cuando el inquilino se da por vencido, el propietario eventualmente encuentra otro inquilino al que acoger.

4/ Resultado

El resultado es doble:

-

Para el inquilino-empresario: un sacrificio de su tiempo (a menudo mucho mayor que en un trabajo asalariado), su dinero (inversión, reformas, equipamiento, marketing…) y su salud (estrés, gastos, incertidumbre). Con frecuencia, la rentabilidad obtenida es escasa o nula.

- Para las ciudades: un tejido económico frágil, alta rotación de personal, locales que cambian de manos con frecuencia o incluso permanecen vacíos, barrios que luchan por recuperar la estabilidad. El sueño del comercio minorista puede convertirse en un páramo de actividad.

En otras palabras: al maximizar sus ganancias, los propietarios sacrifican dos vidas: la del comerciante y la del vecindario.

5/ La solución

¿Y si invirtiéramos un poco la lógica? En lugar de considerar cada espacio comercial como un "lugar rentable que hay que exprimir al máximo", podríamos imaginar contratos de arrendamiento más basados en la solidaridad.

Para que el mercado corrija los precios de alquiler (ubicación difícil, clientela débil, alta rotación, inseguridad), existen varias soluciones posibles, pero estas son solo vías a considerar:

-

El propietario señala que sus ingresos dependen el éxito del inquilino. Si el inquilino cierra, el propietario también pierde. Por lo tanto, un propietario que apoya a su inquilino (o al menos no lo sabotea) actúa en pro del interés común. Y los propietarios con prácticas de responsabilidad social corporativa (RSC), que gozan de buena reputación pública y son evaluados de forma transparente, representarían un paso más hacia una sociedad mejor.

-

Podríamos imaginar herramientas para la transparencia: calificaciones o puntuaciones para las propiedades de alquiler (frecuencia de impagos, periodo medio de ocupación, ingresos medios, etc.). De esta forma, el inquilino estaría mejor informado antes de firmar el contrato.

-

Finalmente, en consonancia con los principios de redistribución que tanto defiende Francia, debemos reconocer que los pequeños empresarios no reciben ningún tipo de apoyo a pesar de las numerosas dificultades a las que se enfrentan (inspecciones, impuestos, precariedad laboral, pensiones insuficientes). Mejorar su situación económica beneficia al centro de la ciudad, al tejido social y a la ciudad en su conjunto.

En resumen: asegúrese de que el contrato de arrendamiento comercial no sea una trampa para el soñador, sino una herramienta para el éxito.

Conclusión

El sueño de abrir un restaurante, una tienda conceptual o un local en el centro de la ciudad es loable. Pero no basta con simplemente instalarse: hay que hacerlo realidad. Y en muchos casos, es el propietario quien ha justificado su estrategia: vende una ilusión, cobra el alquiler y luego, pase lo que pase, pasa.

El comerciante, sin embargo, asume el riesgo y el coste humano.

Si queremos reactivar el comercio local, debemos replantearnos la relación entre propietario e inquilino, crear transparencia, reequilibrar los riesgos y considerar que los locales comerciales son un elemento del tejido urbano, no solo un activo para un propietario puramente comercial.

Porque, en definitiva, son las vidas humanas —las del comerciante, sus empleados y la clientela local— las que dan verdadero valor a un negocio. ¡Y un contrato de arrendamiento sensato debería reconocerlo!